“统领释教大元国师之印”龙钮玉印

- 元代官方颁授藏传佛教领袖的玉质印信

- 该印为青玉材质,顶部蟠龙钮造型庄重,印文采用八思巴文,印面尺寸 12.4×12.1 厘米,高 11.4 厘米,重 3.27 千克。其印文为八思巴文“统领释教大元国师”

- 体现元朝对藏传佛教高僧的册封制度,是研究元代中央政府与西藏地方关系的关键实物证据;其龙钮形制与玉质用料彰显当时用印制度的严格等级规范,兼具历史与艺术双重价值

- 现收藏于西藏博物馆,2013 年列入《第三批禁止出国(境)展览文物》

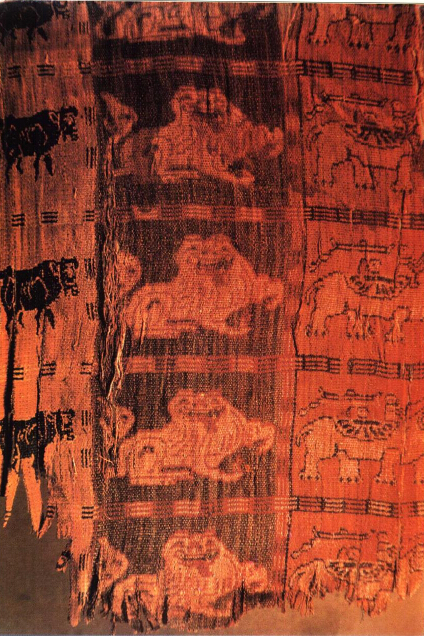

红地云珠日天锦

- 1983 年出土于青海省都兰县热水乡血渭吐番墓,北朝平纹经锦

- 北朝红地云珠日天锦为锦幡残片,整体为红地,上有云珠串成圆圈以兽纹或花纹图案环环相扣。圆环内中央或为交趾端坐的日天,或为人于坐骑之上持弓狩猎图。人物服饰带有明显的西域风格。除图案外,锦幡上原应织有文字,现残片上仅有“去”、“昌”等文样

- 作为现存最早的锦幡残片,具有独特的历史价值和独具特色的异域风格图案;为研究东西方之间的文化交流、边疆少数民族与中央王朝之间的关系提供了宝贵的资料

- 现收藏于青海省文物考古研究所,2002 年列入《首批禁止出国(境)展览文物目录》

刺绣佛像供养人说法图

- 于 1965 年发现于敦煌莫高窟 125 窟与 126 窟前崖壁石缝,北魏佛教刺绣文物

- 此文物以绸为底施满地绣,呈现佛坐莲台、菩萨侍立及供养人阵列的构图,残存部分高 30 厘米、宽 45 厘米;刺绣主体采用劈针绣技法,以米黄色绢为基底,局部拼接麻布加固,背面残留橘色绮与米色龟背纹绮残片;刺绣色彩以红、蓝、绿为主,纹样间填充忍冬纹装饰,人物服饰细节采用不同色线表现层次

- 针脚密度达到 35 针/平方厘米,呈现出细腻的过渡效果,是北魏刺绣工艺巅峰的代表性;已知最早的佛教主题满地刺绣作品,融合中原佛教艺术与西域纹样的特征

- 现藏于敦煌研究院,2002 年列入《首批禁止出国(境)展览文物目录》

青铜奔马 (马踏飞燕)

- 1969 年 10 月出土于甘肃省武威市雷台汉墓,东汉青铜器

- 铜奔马通高 34.5 厘米,长 45 厘米,宽 13.1 厘米,重 7.3 千克,造型矫健精美,作昂首嘶鸣,呈三足腾空之势,在其足下加上鸟形底座以固定;飞鸟回首惊顾,更增强奔马急速向前的动势

- 显示了一种勇往直前的豪情壮志,是中华民族伟大气质的象征;运用现实主义与浪漫主义相结合的艺术手法,把奔马和飞鸟绝妙地结合在一起;准确地掌握了力学的平衡原理,具有卓越的工艺技术水平,东汉青铜艺术的精品之作;1983 年,马踏飞燕被国家旅游局确定为中国旅游标志

- 现藏于甘肃省博物馆,2002 年列入《首批禁止出国(境)展览文物目录》

彩绘人头形器口陶瓶

- 1973 年出土于甘肃秦安邵店大地湾遗址,新石器时代仰韶文化彩陶

- 彩陶瓶距今已有 5500 多年的历史。其高 32.3 厘米,口径 4 厘米,底径 6.8 厘米,其材质为细泥红陶,含有少量的白色细砂;它挺鼻小嘴,五官端正,齐刘海造型,双耳还有系挂饰物的小口;瓶身绘有黑彩纹饰,精雕的彩陶纹饰圆弧纹与变体鸟纹。陶瓶头部上方有圆形开口,其用途应是水器或者祭祀用品

- 人头形器口彩陶瓶在创意构思和表现手法上,都体现了先民高超的造型能力和艺术水平,是史前先民智慧的结晶,也是中国史前时期集彩陶、雕塑、造型于一身的杰出艺术品,具有珍贵的历史和艺术价值

- 现藏于甘肃省博物馆,2013 年 8 月 19 日列入《第三批禁止出国(境)展览文物》

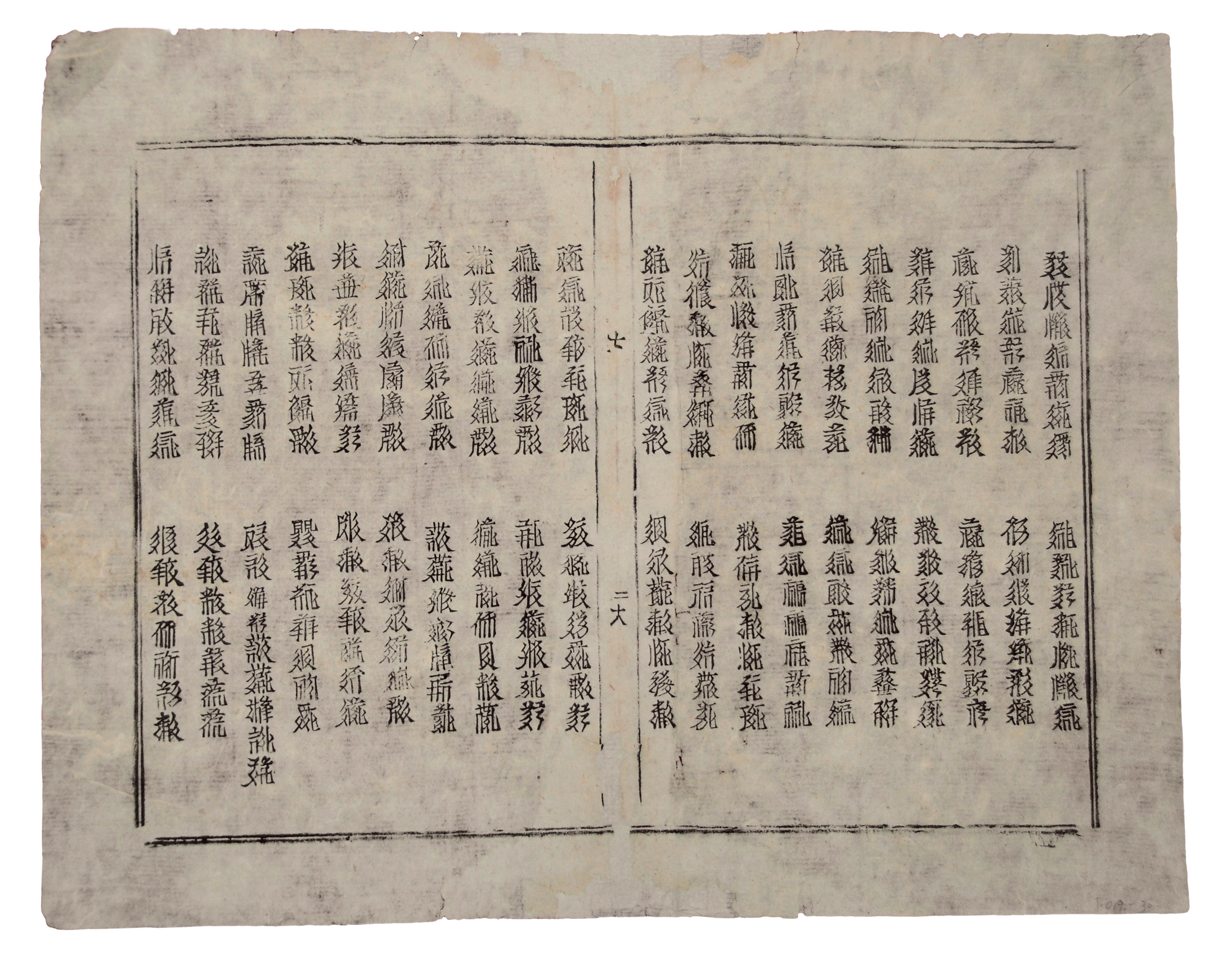

吉祥遍至口和本续

- 1991 年出土于宁夏贺兰县拜寺沟方塔,西夏时期文佛经纸本

- 该印本包含《吉祥皆至口和本续》卷第三、第四、第五及其多个分册,总 449 面,采用蝴蝶装帧和白麻纸。每半页高 38.8 厘米,宽 15.2 厘米,每面 10 行,每行 22 字,字约 1 厘米见方

- 目前唯一经过国家鉴定的西夏时期木活字版印本;西夏古佛教的绝世孤本;国内目前仅见的蝴蝶装西夏文佛经;藏传佛教密典最早的印本;世界上现存最早的木活字版印本实物

- 现藏于宁夏文物考古研究所,2002 年列入《首批禁止出国(境)展览文物目录》

青花釉里红阁楼式瓷谷仓

- 1974 年出土于江西省景德镇凌氏墓,元代瓷器

- 该器物采用亭式重檐结构,通高 29.5 厘米,横宽 20.5 厘米。瓦面由釉里红点彩串珠装饰,檐部错落分布青花云纹,朱栋雕栏等细节精确还原了江南木构建筑特征,造型别致,华贵绚丽

- 中国唯一一件有明确纪年的楼阁式瓷仓,充分体现了江南木构建筑的特色,代表了元代瓷器型了最高水平,为研究元代制瓷工艺和社会民俗有着极其重要的史料与研究价值

- 现收藏于江西省博物院,2002 年列入《首批禁止出国(境)展览文物目录》

人操蛇屏风铜托座

- 1983 年出土于西汉南越王墓主室,西汉时期青铜器

- 通高 31.5 厘米,横长 15.8 厘米,采用青铜铸造并通体鎏金,由底部跪坐的越人形象与四蛇缠绕结构组成。该文物为屏风转角构件,越人身穿短袖右衽上衣,下着露膝短裤,赤着双脚,口中衔着一条两头蛇,双手抓蛇,双腿夹蛇,四蛇相互缠绕,向左右延伸,分别呈现出昂首、吐信等动态

- 作为广东地区现存最早的失蜡法铸件,展现了南越国精湛的青铜铸造工艺。器物造型融合了中原服饰特征与越地蛇图腾崇拜,具有祛邪避恶的文化象征意义

- 现藏于广州南越王博物院,2013 年列入《第三批禁止出国(境)展览文物》

夔龙云纹角形玉杯

- 西汉角形玉杯是西汉时期制作的玉器,于 1983 年在广州市南越王墓出

- 玉杯通高 18.4 厘米,口径 5.8~6.7 厘米,壁厚 0.2~0.3 厘米,重 372.7 克。杯形如兽角,杯底有细软弯转的绳索式尾,缠绕在杯身下部。杯口沿阴刻弦纹一周,杯身以浅浮雕和双钩法饰勾连云纹。器体轻薄,抛光琢制俱佳。口沿上微残,青玉质,半透明,局部有红褐色浸斑

- 西汉角形玉杯是明代以前唯一一件汉代遗作,罕见珍贵的汉代玉器精华,在玉器史是占绝对重要的地位

- 现藏于广州南越王博物院,2002 年列入《首批禁止出国(境)展览文物目录》

红地对人兽树纹罽袍

- 1995 年 12 月出土于新疆尉犁营盘遗址十五号墓地,东汉中晚期纺织品

- 其主体采用红地织物,纹样由人物、动物、树木组合构成,其中每两组人物间隔对牛或对羊图案,具有希腊化艺术风格特征;采用双层夹缬工艺织造,纹样通过经纬线交织形成对称构图。朱红底色上搭配黑、蓝、绿等彩绘图案,与同时出土的彩棺装饰形成呼应关系

- 其纹样融合汉代丧葬文化与西域艺术元素,反映了汉晋时期楼兰道商贸往来的繁盛景象,为研究东西方艺术交流提供了实物标本;印证了东汉时期西域都护府辖区的纺织技术水平

- 现藏于新疆维吾尔自治区文物考古研究所,2013 年列入《第三批禁止出国(境)展览文物》

方格兽纹锦

- 1968 年出土于新疆维吾尔自治区吐鲁番市阿斯塔那墓地,北朝时期丝绸

- 兽纹锦长 18 厘米、宽 13.5 厘米,此锦是由褐、绿、白、黄、蓝五色丝线织成的经锦,经线分区牵入,每区仅三色,其中绿、黄经丝轮流用来织制纹样地色,形成了绿白、黄白相间的纵向宽条纹。横向则以红、白、蓝经丝作细条,把纵向的宽条纹隔成方格状,在每块方格纹内织出一只兽纹

- 图案有较强的稳定性,以长方格构成织物图案框架,格内填饰给人以规矩大方的美感。织造时将几色分别组成彩带,显得整幅图案丰富多彩。此件为二重经锦,织造工艺精湛,是北朝之隋朝具有代表性的织锦

- 现藏于新疆维吾尔自治区博物馆,2013 年列入《第三批禁止出国(境)展览文物》

五星出东方利中国

- 1995 年 10 月出土于新疆和田地区民丰县尼雅遗址,汉代织锦护臂

- 该织锦呈圆角长方形,长 18.5 厘米,宽 12.5 厘米,用“五星出东方利中国”织锦为面料,边上用白绢镶边,两个长边上各缝缀有 3 条长约 21 厘米、宽 1.5 厘米的白色绢带,其中 3 条残断。织有八个篆体汉字:“五星出东方利中国”;织锦色彩绚烂,文字激扬,纹样诡秘,意蕴神奇

- 迄今为止在新疆境内发现年代最早的带有“中国”字样的文物;证实了国家治理和统辖西域、开发建设西域的历史,深刻揭示了汉朝开拓西域后丝绸之路经济文化的繁荣历史脉络,说明了当时西域对于中原文化的认同和向往,实证了中原文化的影响力,也侧面反映出各民族在两千年前就进行了深度交流交融,亦生动展示了中华文明的丰富内涵和特殊魅力

- 现藏于新疆维吾尔自治区博物馆,2002年列入《首批禁止出国(境)展览文物目录》