仅搜集收录了部分个人感兴趣的文章,并进行简单记录

1 概念科普

1.1 AI 定制“现代饮食”方案,有效降低痴呆症风险

2025-07-02 文章链接

一项发表在《自然-人类行为》杂志上的最新研究 ,利用机器学习技术 ,从英国生物样本库 185,012 名参与者的数据中 ,构建出一种名为“MODERN”(机器学习辅助优化膳食干预以降低痴呆症风险)的全新饮食模式 ,旨在有效降低痴呆症风险 。研究发现,相比于广泛推荐的 MIND 饮食,**MODERN 饮食在降低痴呆症风险方面表现出更显著的效果,最高可降低 36%的风险 **,而 MIND 饮食为 25% 。

MODERN 饮食方案的核心在于其七种关键食物组的科学配比 。它推荐“充足”摄入橄榄油,即建议每日都应食用 。同时,有五类食物被划定为“适量”摄入的范围,它们是:绿叶蔬菜 、浆果和柑橘类水果 、土豆 、鸡蛋 、家禽 。研究强调需“限制”含糖饮料,即完全避免饮用 。研究人员通过多模态神经影像、代谢组学和蛋白质组学分析,深入揭示了 MODERN 饮食通过改善大脑结构 、调节代谢 和炎症反应 来发挥其神经保护作用的潜在机制 。

这项研究的成果在包括美国健康与退休研究、弗雷明汉心脏研究后代队列和美国国家健康与营养检查调查在内的三个独立外部队列中得到了验证 ,进一步证实了 MODERN 饮食在不同人群中的有效性 。未来,这项由中国复旦大学和浙江大学等机构学者主导的研究 ,将为全球痴呆症的预防提供更具针对性和科学依据的饮食干预策略 。

1.2 一项纵向和全基因组关联分析的生育性别发现

2025-07-18 文章链接

哈佛大学的研究团队分析了 1956-2015 年 58007 名有过两次及以上生育的女性,结果发现一个家庭更容易出生单一性别的孩子,母亲的年龄越大越容易出现这种情况 (29 岁比 22 岁只生单一性别的概率高出 13%)。

首胎男孩有 57% 的概率获得二胎男孩,两胎男孩后有 58% 的概率获得三胎男孩,三胎男孩后有 61% 的概率获得四胎男孩;首胎女孩有 53% 的概率获得二胎女孩,两胎女孩后有 55% 的概率获得三胎女孩,三胎女孩后有 58% 的概率获得四胎女孩。

作者还在全基因组关联研究中发现了与生育纯女性后代和纯男性后代相关的母系基因突变,这意味着有些女性可能天然携带了影响后代性别比例的遗传倾向

育龄妇女的衰老与几种生理变化有关,例如卵泡期较短和阴道 pH 值降低( 38-41 )。较短的卵泡期有利于 Y 染色体存活,而更酸性的阴道环境有利于 X 染色体存活( 14,16 )。 随着年龄的增长,每个女性对这些因素的倾向可能有所不同,这可能导致持续生育同性后代的概率更高。然而,这些机制仍是推测,需要更详细的数据来证实这些假设

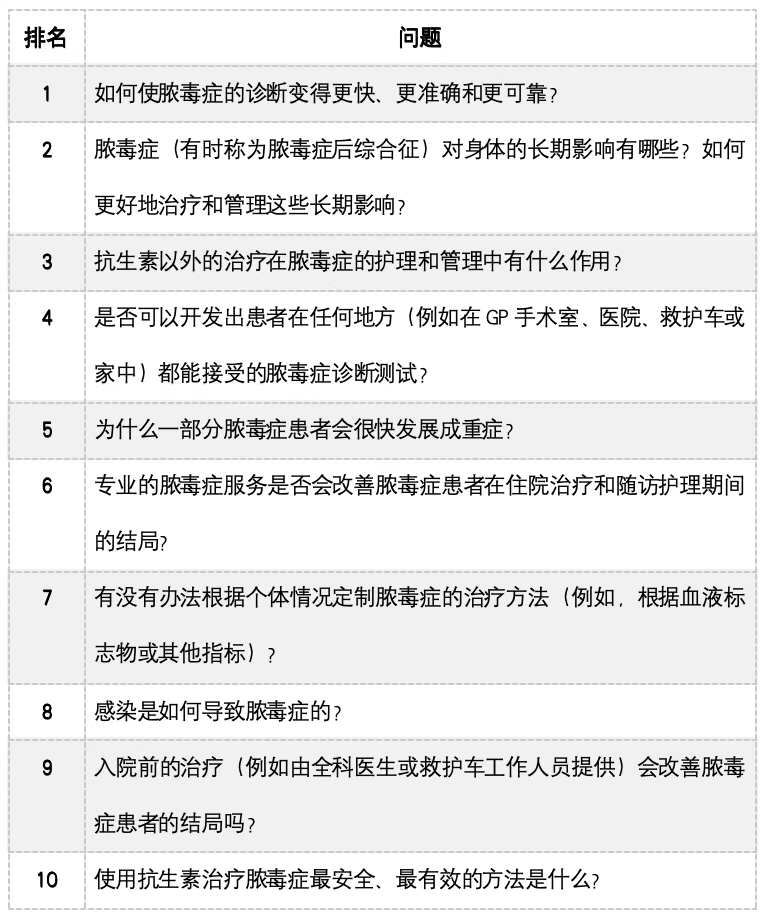

1.3 脓毒症十大研究热点

2025-07-25 文章链接

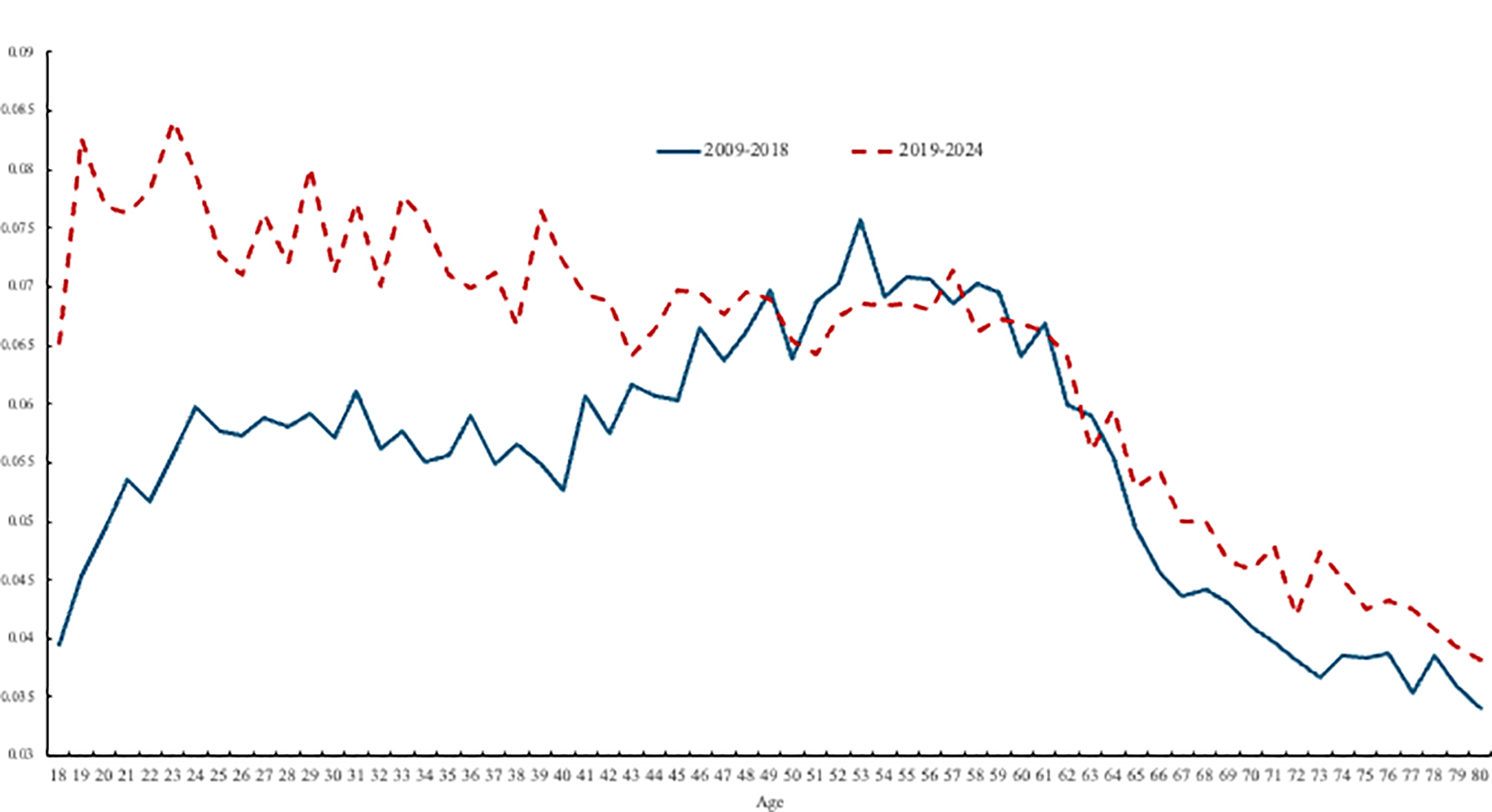

1.4 大规模研究显示,年轻人已取代中年人成为最不幸福的群体

2025-08-27 文章链接

长期以来,幸福感研究发现,人类的主观幸福感通常呈现“U 形曲线”:年轻时较高,中年阶段跌入低谷,老年阶段逐渐回升。与之镜像,心理层面的不幸福体验(如压力、担忧等)则在中年形成一座“不幸福驼峰”(unhappiness hump)。

研究团队分析了来自美国和英国超过千万名成年人的长期调查数据,并结合使用了覆盖 44 个国家、近 200 万人的“全球心智”(Global Minds)数据库。结果显示:

- 这一规律正在发生根本性变化,不幸福程度如今已随年龄增长呈单调下降趋势

- 18~24 岁年轻人已成为心理不健康程度最高的群体,尤其是年轻女性;全球范围内,近一半的 25 岁以下年轻人被评估为“临床风险群体”,13.4% 的 25 岁以下人群已达“痛苦”(distressed)水平,是总体人群中痛苦比例(5.6%)的两倍以上

- 研究者认为,智能手机与社交媒体的普及、新冠疫情的长期冲击、经济前景与就业压力以及心理健康服务资源的不足等,可能是共同导致年轻人心理健康持续恶化的关键因素

2 模型预测

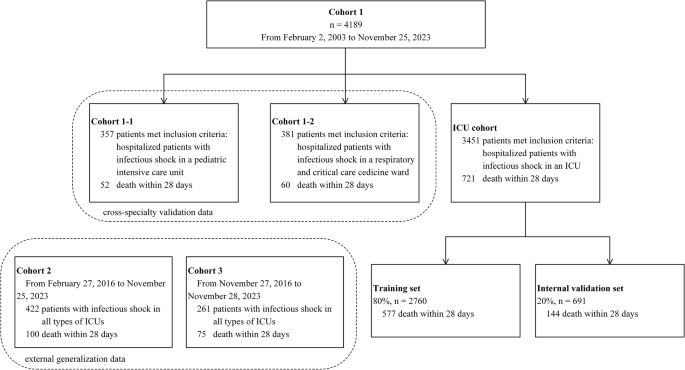

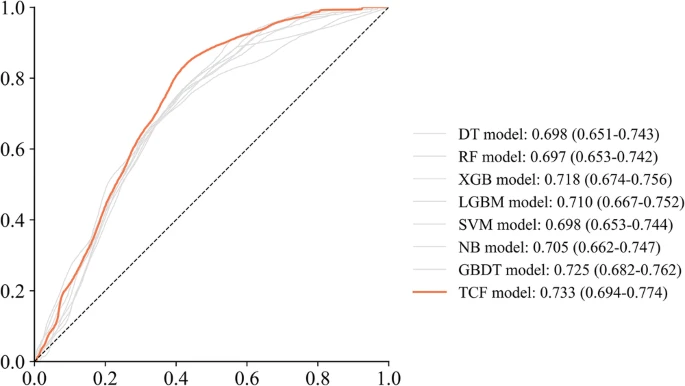

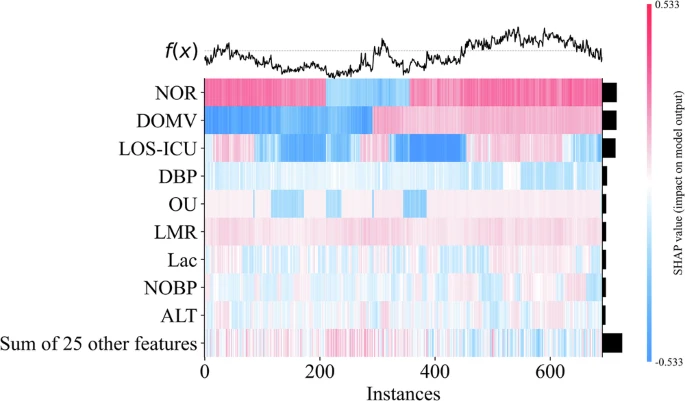

2.1 多中心脓毒症休克死亡预测模型

2025-04-28 文章链接

数据说明:

特征筛选:

- 移除了缺失率超过 30%的 23 个特征,剩余 70 个特征

- 对 23 个布尔特征计算了方差,筛选后留下 61 个特征

- 剩余缺失数据,使用基于逻辑回归的多次插补方法

- 基于信息熵对特征进行排序,并逐渐添加特征进行建模

- 根据 AUC 最佳筛选出34 个特征时,用于最终的 7 个子模型的构建

最终筛选特征:年龄、手术史(SH)、体温(Temp)、舒张压(DBP)、入住 ICU 至出院的时长(LOC-ICU)、摄氧量(升/分钟)(OU)、机械通气持续时间(DOMV)、高敏 C 反应蛋白(hs-CRP)、纤维蛋白原(FBG)、凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、直接胆红素(DBIL)、肌酐(Cr)、尿酸(UA)、总钙(Tca)、钾离子(K)、钠离子(Na)、乳酸(Lac)、白蛋白(ALB)、葡萄糖(Glu)、淋巴细胞计数(LYM#)、白细胞计数(WBC#)、血红蛋白(Hb)、总胆固醇(TC)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、单核细胞计数(MONO)、降钙素原(PCT)、复苏次数(NOR)、血液净化次数(NOBP)、NLR、PLR、LMR、PAR

衍生特征说明:(1)MLR,中性粒细胞与淋巴细胞的比值,感染和应激反应期间 MLR 偏高(2)PLR,血小板与淋巴细胞的比值,炎症标识(3)LMR,淋巴细胞与单核细胞的比值,预后预测因子(4)PAR,血小板与白蛋白的比值,营养评估(5)SI,心率与收缩压的比率,休克评估

预测目标:脓毒症休克患者的 28 天死亡风险

最终表现:

- 通过 TOPSIS 综合评价整合了七个机器学习模型,在内部验证中实现了 0.733 的 AUC,儿科 ICU 为 0.808,呼吸科 ICU 为 0.662,外部验证的 AUC 分别为 0.784 和 0.786

- 在跨学科和多中心验证中表现出高稳定性和准确性。该可解释模型为临床医生提供了可靠的脓毒症休克死亡风险预警工具,促进早期干预以降低死亡率

3 预后风险

3.1 术后谵妄与老年非心脏手术患者不良结局的关联性

2025-07-14 文章链接

数据说明:

- 数据来自2017年1月1日至2020年12月31日期间的Medicare提供者分析与审查文件和受益人总览文件。包括人口统计信息(年龄、性别、种族和民族)、ICD-10-CM诊断和手术代码、入院来源、入院紧急程度、支付状态、出院去向、死亡和医院识别信息

- 识别出65岁及以上患者因非心脏手术住院的病例共5,775,650例。排除了2020年12月入院的患者,以便为30天死亡率设定一个统一的30天前瞻性观察期(45159人)

主要结果:

- 患者特征:平均年龄74.7岁,57.2%为女性,POD发生率为3.6%

- 经历POD的患者年龄更高(平均78.3岁)、更可能是男性(46.1%)、择期入院的可能性更低(43.9%);经历POD的患者更有可能患有共病,如营养不良(17.7%)、脑血管疾病(5.4%)、心力衰竭(20.9%)、痴呆症(17.5%)等

- 在风险调整后,POD仍与主要不良术后结果相关:死亡或主要并发症的几率更高(aOR 3.47,P<0.001)。30天死亡率(aOR 2.77,P<0.001)和非家庭出院率(aOR 3.96,P<0.001)也更高

3.2 术后并发症研究与外科患者临床结局

2025-07-29 文章链接

术后并发症现状:

- 全球每年手术量高达 3.1 亿例。其中,中国约 6 600 万例/年、美国约 5 000 万例/年、欧洲约 2 000 万例/年。高达 15%的外科患者会出现严重术后并发症,5%~15%的外科患者术后 30 d 内再入院

- 全球外科患者术后早期病死率为 1%~4%,即全球每年约 800 万外科患者死亡,占全球死亡人数的 14%。换言之,由术后并发症导致的死亡与心血管疾病、卒中、癌症和创伤等主要死亡原因相当。某种程度上,术后并发症可被视为一种“隐性流行病”

欧洲麻醉学会与欧洲重症监护医学会组成的欧洲围手术期临床结局定义联合工作组,于 2015 年首次制定了 22 类不良事件的定义,并逐一进行严重程度分级。

- 22 类不良事件包括:急性肾损伤、急性呼吸窘迫综合征、吻合口破裂、心律失常、心搏骤停、心源性肺水肿、深静脉血栓形成、谵妄、胃肠道出血、感染(来源不确定)、实验室确诊的血流感染、心肌梗死、非心脏手术后心肌损伤、肺炎、麻痹性肠梗阻、术后出血、肺栓塞、卒中、手术部位浅表感染、手术部位深部感染、手术部位器官感染与尿路感染;

- 此外,还制定了 4 种复合结局指标以评估患者术后结局(包括主要心脏不良事件、术后肺部并发症、术后病残率及恢复质量)

2022年初,围手术期医学标准化终点倡议小组进一步迭代上述结果,发布了围手术期和麻醉监护的核心结果测量的共识,确定了指导未来围手术期临床研究的结局指标,包括病死率/存活率(术后病死率/远期存活率)、围手术期并发症(主要术后并发症/不良事件、并发症/不良事件造成的永久性伤害)、资源使用(住院时间、30 d非计划再入院)、短期恢复(出院目的地、依赖程度或两者兼有)及远期恢复(与健康相关的整体生活质量)

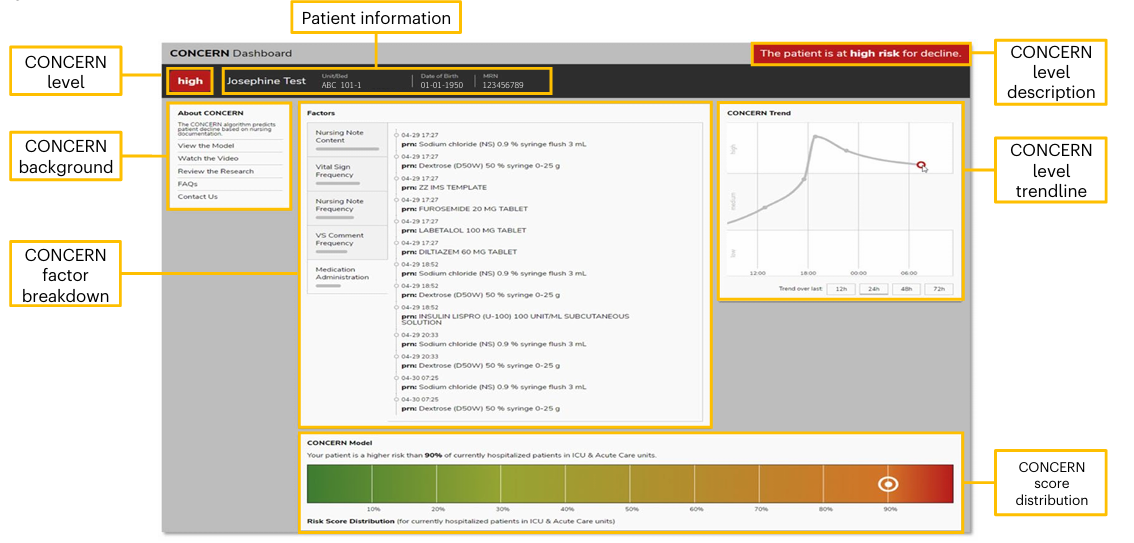

3.3 用于患者病情恶化的实时监测系统

2025-02-24 文章链接

实验说明:

- 关注早期预警系统(CONCERN)实时监控系统(EWS)利用机器学习算法(GBDT)中的实时护理监控文档模式来识别恶化风险

- 为期 1 年、多中心、实用的试验,对 74 个临床单位(37 个干预组;37 个常规护理组)在 2 个卫生系统内进行整群随机化

主要结局:住院死亡率(作为瞬时风险进行检查)和住院时间 次要结局:心肺骤停、败血症、非计划ICU转院和 30 天医院再入院

主要结论:

- 在 60,893 次医院就诊中(干预组 33,024 次;常规治疗组 27,869 次),与常规治疗组相比,干预组就诊的瞬时死亡风险降低了 35.6%(调整后的 HR 0.64;95% CI,0.53–0.78)

- 住院时间缩短了 11.2%( HR 0.91;95% CI,0.90–0.93),脓毒症瞬时风险降低了 7.5%(HR 0.93;95% CI,0.86–0.99),而非计划 ICU 转院瞬时风险增加了 24.9%( HR 1.25;95% CI,1.09–1.43)。未报告任何不良事件

EWS 界面展示:

- 包含患者详情、风险评分及其影响因素、风险评分趋势图