厝铁足青铜圆鼎

- 1970年代出土于河北省平山县三汲乡中山王墓,战国时期中山国青铜器

- 鼎通高51.5厘米,重60公斤,为九件升鼎中的首鼎,采用铜铁合铸工艺制作,鼎身铜制而鼎足铁制,外壁刻有77行共469字铭文;铭文记载了中山国与齐国联合伐燕的历史事件及治国训诫

- 目前已知铭文最长的战国青铜器,铭文兼具历史文献与书法艺术双重价值

- 现藏于河北博物院,2002年列入《首批禁止出国(境)展览文物目录》

错金银四龙四凤青铜方案座

- 1970年代出土于河北省平山县三汲乡中山王墓,战国时期中山国青铜器

- 案面已朽,仅存案座,边长47.5厘米。底部是两雄两雌跪卧的梅花鹿,四龙四凤组成案身。四龙独首双尾,上吻托住斗拱,双尾向两侧盘环反勾住头上双角。四凤双翅聚于中央连成半球形,凤头从龙尾纠结处引颈而出

- 集铸造、镶嵌、焊接等多种工艺于一体,复杂精巧,无以复加,与中原艺术风格具有很明显的差别,这些文物的出土也为人们揭开中山国的神秘面纱提供了可靠的实物证据;铜方案的造型体现了鲜虞族的艺术风格和民族智慧,动物造型姿态优美,生动细腻,具有极高的史料价值和工艺美术价值

- 现藏于河北博物院,2002年列入《首批禁止出国(境)展览文物目录》

刘胜金缕玉衣

- 1968年5月出土于河北省满城县中山靖王刘胜墓,西汉金缕玉衣

- 玉衣全长1.88米,共用玉片2498片,金丝约1100克。玉衣的外观和男子体型一样,宽肩阔胸,腹部突鼓,四肢粗壮;玉衣分为头部、上衣、袖筒、裤筒、手套和鞋六个部分,每一部分都可以彼此分离,犹如制衣工人裁剪缝制的一件衣服;与金缕玉衣相伴的还有鎏金镶玉铜枕、玉九窍塞、玉握和18件殓尸用玉璧

- 中国首次发现、规格最高、最完整的玉制葬衣

- 现藏于河北博物院,2002年列入《首批禁止出国(境)展览文物目录》

长信宫灯

- 1968 年 5 月出土于河北省满城县中山靖王刘胜妻窦绾

[wǎn]墓,西汉青铜器 - 宫灯灯体为一通体鎏金、双手执灯跽坐的宫女,神态恬静优雅。灯体通高48厘米,重15.85公斤。长信宫灯设计十分巧妙,宫女一手执灯,另一手袖似在挡风,实为虹管,用以吸收油烟,既防止了空气污染,又有审美价值

- 中国工艺美术品中的巅峰之作和民族工艺的重要代表,具有精美绝伦的制作工艺和巧妙独特的艺术构思;考古学和冶金史的研究专家一致公认,此灯设计之精巧,制作工艺水平之高,在汉代宫灯中首屈一指

- 现藏于河北博物院,2002年列入《首批禁止出国(境)展览文物目录》

此宫灯因曾放置于窦太后(刘胜祖母)的长信宫内而得名

错金银镶松石狩猎纹铜伞铤

- 1965年出土于河北定县三盘山第122号西汉墓,西汉车饰构件铜器

- 主体采用青铜铸造,表面运用错金银工艺装饰狩猎纹样,并镶嵌绿松石形成复合装饰效果。其功能为连接伞盖柄与车厢支柱的关键部件,结构设计为圆筒竹节状中空造型,分两段套接

- 最细处金银丝直径仅0.2毫米,体现了西汉时期金属工艺与实用器物的结合特征

- 现藏于河北省文物研究所,2013年列入《第三批禁止出国(境)展览文物》

叠胜形透雕神仙故事玉座屏

- 1969年出土于东汉中山穆王刘畅墓,东汉玉质屏风类文物

- 文物高16.9厘米、长15.6厘米,整体呈现长方形框架结构,由四块和田青玉组件插接而成;采用群体合雕技法刻画东王公、西王母等神仙形象及九尾狐、三足乌等神话动物组合图案,镂刻出多个场景单元,局部辅以阴刻线勾勒细节

- 作为中国现存最早的完整玉质屏风实物,该文物填补了汉代家具类玉器的研究空白。其群体雕刻技法打破了商周以来玉器单体造型传统,为研究东汉玉器工艺革新提供了直接证据。纹饰内容集中反映了东汉中期盛行的神仙信仰体系,对研究汉代社会思想与美术发展具有关键实证价值

- 现藏于河北省定州博物馆,2013 年列入《第三批禁止出国(境)展览文物》

白釉刻莲花瓣纹龙首净瓶

- 1969年在定州净众院塔基地宫出土,北宋定窑瓷器

- 净瓶通高60.9厘米,腹径19.1厘米,口径2厘米,足径10.1厘米,颈上部饰仰覆莲瓣纹,中部为覆莲纹相轮圆盘,下部为竹节纹,肩部一侧塑龙首流,瓷胎细白坚硬,釉色莹润、乳白泛灰

- 北宋定窑白釉刻花莲瓣纹龙首净瓶形体高大,是定窑净瓶之最,也是定窑白瓷艺术的瑰宝和定窑白瓷分期断代研究的宝贵资料

- 现藏于河北省定州博物馆,2013 年列入《第三批禁止出国(境)展览文物》

太保鼎

- 清朝道光、咸丰年间出土于山东省寿张县梁山,西周青铜器

- 西周太保鼎为方形,高57.6厘米,长35.8厘米,宽22.8厘米,重26公斤。四柱足,口上铸双立耳,耳上浮雕双兽。鼎腹部四面饰蕉叶纹与饕餮纹,四角饰扉棱。最为显著的是柱足上装饰有扉棱,柱足中部装饰有圆盘。鼎腹内壁铸“大保铸”三字

- 太保鼎的内部清晰铸有“太保鼎”三字铭文,历史价值与艺术价值极高,堪称国之瑰宝。整个器物造型庄严厚重,气势宏伟,铸造工艺精湛。堪称是商代至西周时期青铜器的代表作

- 现藏于天津博物馆,2002年列入《首批禁止出国(境)展览文物目录》

白釉双龙柄联腹传瓶

- 隋大业四年(608年)出土于陕西省西安市李静训墓,隋代白釉瓷器

- 瓶高18.5厘米,盘口单颈,双腹并联,连接处有两环形系,肩部两侧各饰龙形柄,双龙柄为手工捏塑而成手法简练,龙头探入瓶口姿态生动,胎质细腻,釉色匀净,双平底刻铭文"此传瓶,有并"

- 目前唯一带铭文的隋代白瓷,其双腹并联造型为隋代独创,是研究同期白瓷器形演变的重要实物

- 现藏于天津博物馆,2013年列入《第三批禁止出国(境)展览文物》

国内仅现两件,天津博物馆藏瓶刻有铭文,中国国家博物馆藏出自李静训墓但无铭文

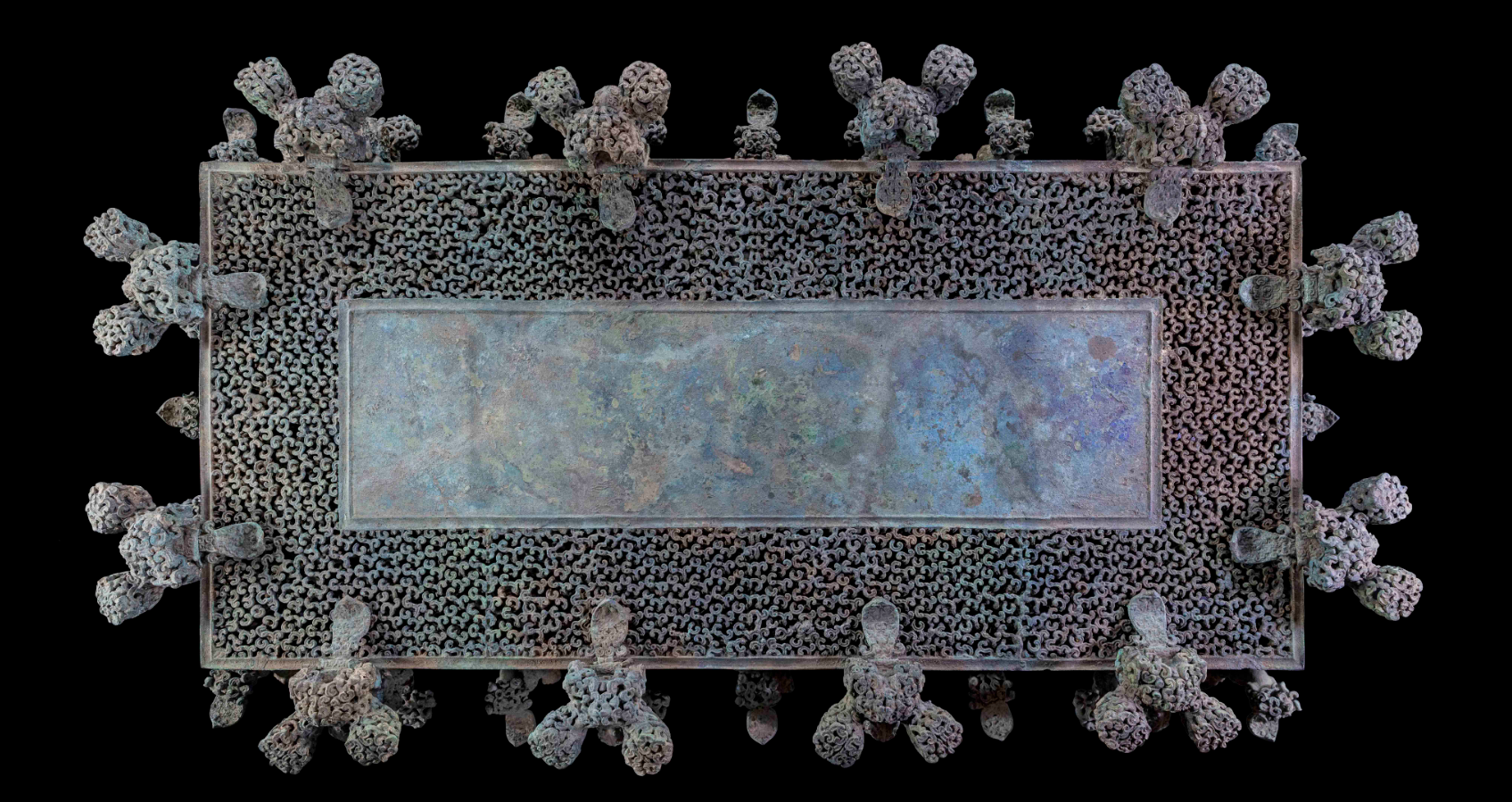

云纹青铜酒禁

- 1978年出土于河南淅川县下寺春秋楚墓,春秋中期青铜器

- 春秋云纹铜禁通高28.8厘米,器身长103厘米,宽46厘米,重量95.5千克,呈长方形;十二条龙形附兽昂首鼓腹翘尾;头顶的冠饰与两旁的角饰都是浮雕透孔云纹,兽尾插着尾花;禁底有12个龙形兽支撑着禁身,挺胸凹腰

- 中国发现的最早的失蜡法铸件;云纹铜禁的出土,将中国失蜡法铸造工艺的历史向前推进了1100年

- 现收藏于河南博物院,2002年列入《首批禁止出国(境)展览文物目录》

失蜡法是中国古代发明的三大铸造方法之一,它是利用蜡的可熔性,来铸造结构复杂并且不易分离的部件的铸造方法

莲鹤青铜方壶

- 1923年8月25日出土于河南新郑李家楼郑公大墓,春秋中期青铜制盛酒或盛水器

- 莲鹤方壶为一对两件,只是在高度上有细微的差别,故宫藏高125.7厘米,称“立鹤方壶”,河南博物院藏高126.5厘米,称“莲鹤方壶”。两件方壶的重量相同,均为64.28公斤,口为方形,长30.5厘米,宽54厘米。壶身为扁方体,壶的腹部装饰着蟠龙纹,龙角竖立。壶体四面还各装饰有一只神兽,圈足下有两条卷尾兽。壶盖被铸造成莲花瓣的形状,一只仙鹤站在花瓣中央,仙鹤似乎在昂首振翅,正在翘首望着远方,造型灵动

- 莲鹤方壶的整个装饰工艺采用了圆雕、浅浮雕、细刻、焊接等多种技法,反映了春秋大变革时期的时代风貌,同时也展现了春秋时期郑国工业科技水平特别是青铜铸造水平在当时独领风骚的一面

- 现分藏于河南博物院和故宫博物院,2002年列入《首批禁止出国(境)展览文物目录》

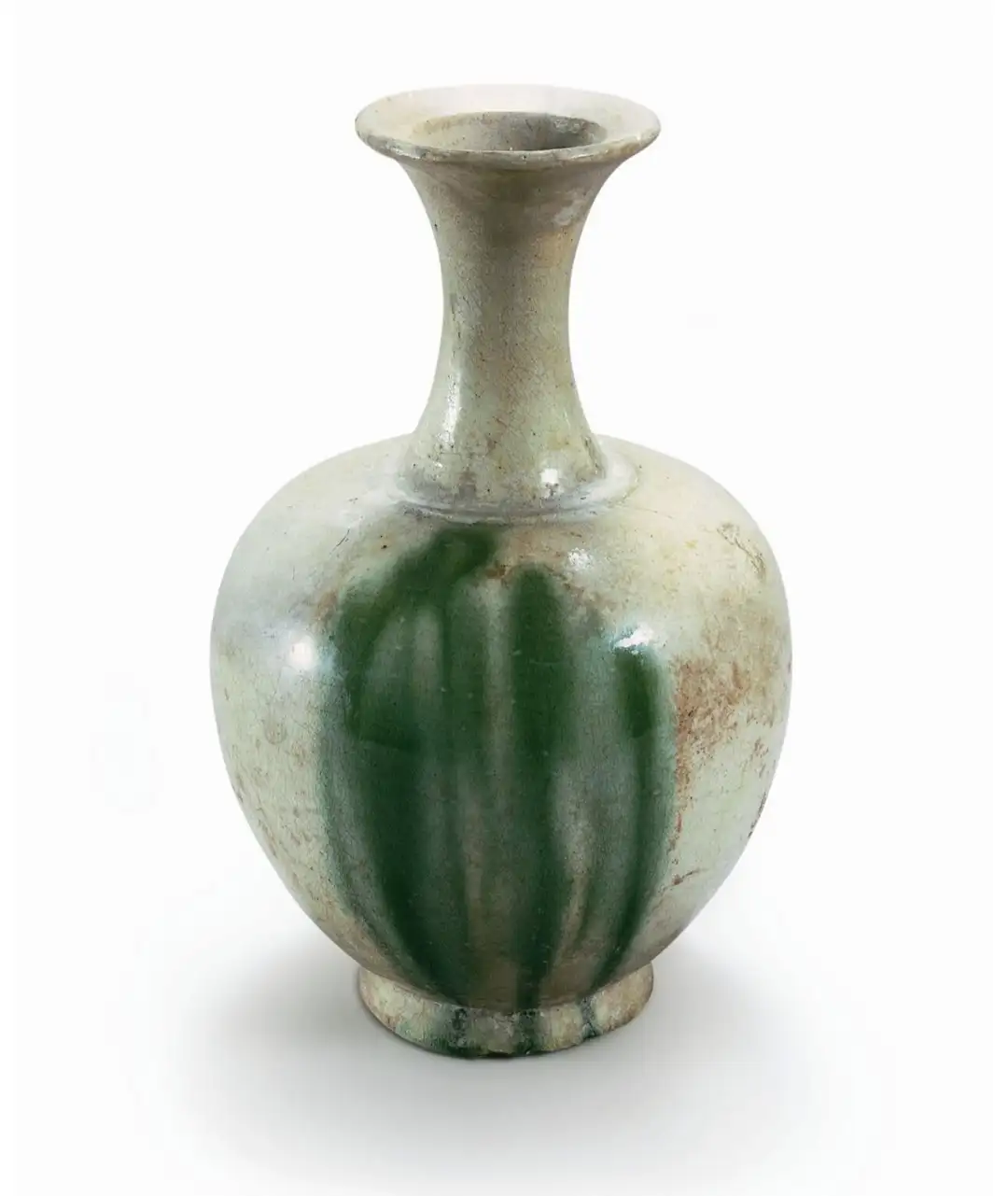

白釉绿彩长颈瓶

- 1971 年出土于河南省安阳市北齐武平六年(575 年)范淬墓,北齐时期瓷器

- 北齐白釉绿彩长颈瓶高22厘米,口径6.8厘米,底径7厘米,侈口,细长颈,鼓腹,浅圈足,底部微凹,颈肩相交处有一道弦纹。器饰白釉,白釉泛青。腹部有翠绿斑驳,色彩鲜明

- 中国发现的最早的白瓷器之一;北齐白釉绿彩长颈瓶白釉施绿彩,开创了中国陶瓷釉彩装饰的先河,它是单色釉向彩色釉发展的重要一步,为色彩斑斓的唐三彩奠定了工艺基础

- 现藏于河南博物院,2013年8月19日列入《第三批禁止出国(境)展览文物》

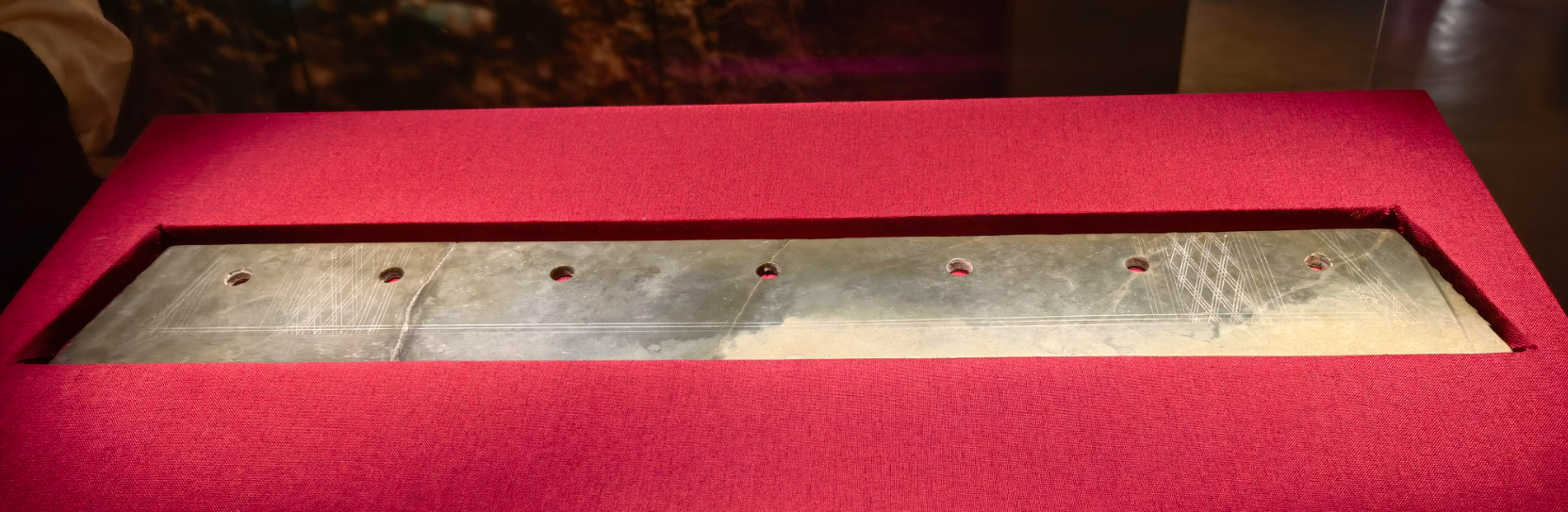

七孔玉刀

- 1975年出土于河南偃师二里头遗址四角楼附近,夏朝玉器

- 玉刀长65厘米,最厚0.4厘米。玉料呈墨绿色,局部有黄色沁。体扁平,呈肩窄刃宽的宽长梯形,两侧有对称的凸齿,近肩处有等距且排成一直线的七个圆穿。玉刀两面饰纹相似,皆以交叉的直线阴纹组成网状和几何纹图

- 夏七孔玉刀的出土丰富了二里头文化的内涵,为进一步探索夏文化提供了可靠的实物例证

- 现藏于二里头夏都遗址博物馆,2013年8月19日列入《第三批禁止出国(境)展览文物》