竹林七贤与荣启期模印砖画

- 1960年出土于南京西善桥宫山北麓,南朝模印砖画

- 砖画由648块长方形青砖拼镶而成,分为两幅左右两部分对称安置于墓室两壁。南墓壁描绘的是嵇康、阮籍、山涛、王戎的画像,高78厘米,长242.5厘米;北墓壁描绘的则是向秀、刘伶、阮咸、荣启期的画像,高78厘米,长241.5厘米,8个人席地而坐,以不同姿态体现了每个人的不同特点

- 目前最早保存最好的砖画,填补了六朝绘画稀有传世真迹的空白,在中国绘画史上具有非常重要的地位

- 现藏于南京博物院,2002年列入《首批禁止出国(境)展览文物目录》

错金银镶嵌丝网套铜壶

- 1982年2月10日于江苏省盱眙县穆店乡马湖村南窑庄出土,战国中期的容酒器

- 错金银镶嵌丝网套铜壶,又名陈璋圆壶,铜壶通高24厘米,口径12.8厘米,腹径22.2厘米,圈足径13.8厘米,重6250克,由器身和肩与腹上的网套组成。器身作侈口,长颈,圆腹,圈足。此器口沿刻有记录壶的容量的铭文。圈足外刻有“陈璋伐匽(燕)之获”的字样,反映了公元前315年齐国与燕国的战争

- 为研究中国古代青铜铸造工艺增添了重要的资料,该器上的铭文反映的公元前 315 年齐国伐燕国的史实,也可印证和补充文献的记载;印证了古泗州城的历史变迁;反映了战国时期青铜铸造工艺的高超水平

- 现藏于南京博物院,2013 年 8 月 19 日列入《第三批禁止出国(境)展览文物》

青釉神兽尊

- 1976年出土自江苏宜兴周处家族墓,西晋青釉

- 神兽尊高27.9厘米,口径13.2厘米,高27.9厘米,口径13.2厘米,底径16厘米,造型略微呈梨式,肩部两侧和腹部各有三只横系,上大下小,作品字形排列,平底微内凹;器底外部刻有“东州”二字;西晋青釉神兽体量大,神兽的神态惊人,全身刻满纹饰,造型独特而又具有西晋瓷器的典型特征

- 神兽尊在六朝青瓷中罕见的艺术珍品,系明确纪年墓出土。西晋青釉神兽尊显示了高超的雕塑技艺和丰富的想象力,代表了当时瓷器工艺的最高水平

- 现藏于南京博物院,2013 年 8 月 19 日列入《第三批禁止出国(境)展览文物》

青釉羽人纹盘口壶

- 1983年出土于南京市雨花台区长岗村5号墓,三国吴时期文物

- 此壶高32.1厘米,口径12.6厘米,底径13.6厘米;采用米黄胎施褐彩再罩青黄釉工艺,造型为盘口、束颈、鼓腹、平底配圆弧盖,盖钮塑回首鸟且两侧饰柿蒂纹;肩部饰4个衔环铺首、2尊佛像及2个双首连体鸟贴塑,腹部绘21个持节羽人及云气纹,器盖内壁与内口沿等隐蔽处亦绘满仙草、云气纹;器物装饰融合佛道元素

- 中国现存最早的釉下彩瓷器,其局部贴塑与通体彩绘结合工艺展现三国时期陶瓷艺术成就

- 现藏南京六朝博物馆,2013年被列入《第三批禁止出境展览文物目录》

青花萧何月下追韩信图梅瓶

- 1950 年出土于南京市江宁区将军山沐英墓,元代瓷器

- 由景德镇窑烧制,高44.1厘米,底部直径为13厘米,腹径28.4厘米,口径仅为5.5厘米;无盖,小口,口沿平厚,颈短而细,平肩,肩以下收敛,胫部瘦长,近底部外撇,平底;腹部绘制“萧何月下追韩信”历史故事;画面之外配有五组纹饰带,整个梅瓶装饰繁缛,纹饰带布局疏密有致

- 元末明初青花瓷中的罕见珍品,为国家一级文物,是南京市博物馆的“镇馆之宝”,中国瓷器三绝之一;为中国研究元代青花瓷的工艺、绘画、烧制以及元代人生活等方面,提供了重要的依据

- 现收藏于南京市博物馆,2013 年 8 月 19 日列入《第三批禁止出国(境)展览文物》

梅瓶是宋朝出现的一种小口、短颈、丰肩 、瘦底、圈足的瓷器瓶子,开始的时候作为盛器,后来因为口沿极小,刚好为插梅枝所用,被称作为“梅瓶”

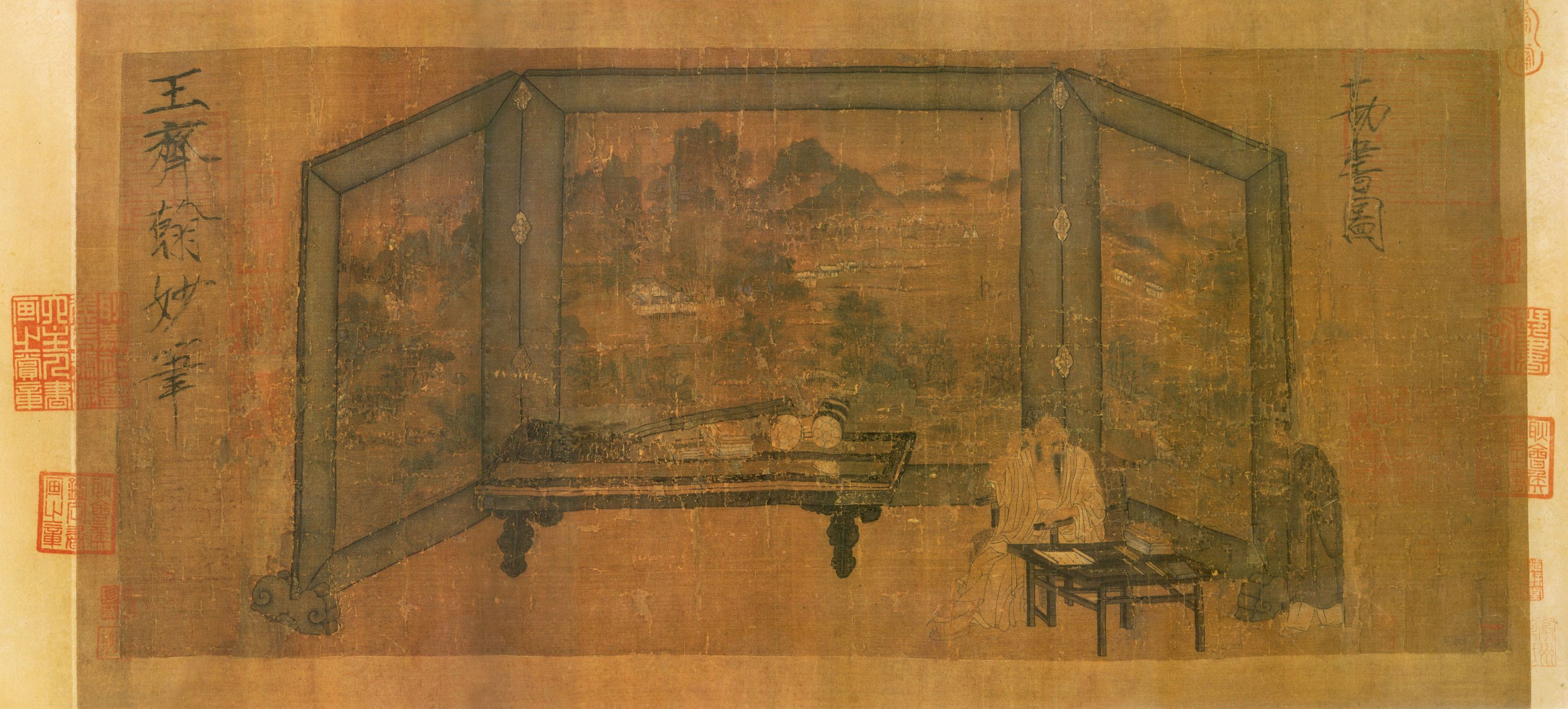

勘书图

- 五代南唐画家王齐翰创作的绢本设色画

- 此图绘一文士勘书之暇挑耳自娱的情景。文人白衣长髯,袒胸赤足,坐于书几前,左手扶椅,右手作挑耳状,神态怡然自得。书几上有摊开的书卷,一书童于几旁侍立。文人身后为三叠屏风,上画青绿设色山水。屏风前横一长案,上陈卷帙

- 描写手法高超,形神兼备,反映了昔日勘书者的荡然性格与狂放的气质;加之环境的铺陈、烘托,生动地表现了南唐贵族文人闲适的情状;画中环境,为室内陈设着的屏风、几案、卷册之类。全图构思十分精密,合适有度

- 现收藏于南京大学,2012年列入《第二批禁止出境展览文物目录》

青釉褐蓝彩双系罐

- 1974年江苏扬州唐城遗址出土,唐代陶瓷器

- 唐长沙窑青釉褐蓝彩双系罐高29.4厘米,口径16.2厘米,底径19.5厘米。胎呈灰色,釉色青中泛黄,直口,短颈,圆肩,鼓腹,平底;器施釉下彩绘,用褐彩和绿彩相间的联珠纹组成卷云和莲花汶,装饰奇特

- 釉下彩绘在唐代长沙窑广泛使用,打破了中国青瓷的单一釉色,是长沙窑瓷器中最精美的一件,丰富了唐代陶瓷的装饰技法,对后来釉下彩瓷的发展开创了先河,在中国釉下彩彩绘陶瓷发展史上占有重要的地位

- 现藏于扬州博物馆,2013 年 8 月 19 日列入《第三批禁止出国(境)展览文物》

霁蓝釉白龙纹梅瓶

- 1984 年从扬州市文物商店收购的传世品,元代景德镇窑产的梅瓶

- 瓶高43.厘米、口径5.5厘米、最大腹径25.3厘米、底径14厘米,小口、短颈、丰肩,肩部一下逐渐收敛,至近底部微微外撇,浅底内凹;瓶身通体施霁蓝釉,云龙、宝珠施青白釉,两种釉色对比鲜明、强烈。主纹刻划一条龙追赶一颗火焰宝珠,并衬以象珊瑚枝一样的四朵火焰形云纹

- 在国内外收藏的三件元代霁蓝釉白龙纹梅瓶中,此瓶器型最大,品相最完美;造型秀挺,釉色净润,纹饰精美且又生动活泼,气势磅礴,是梅瓶中的极品,代表了当时瓷器烧造的最高水平

- 现藏于扬州博物馆,2013 年列入《第三批禁止出境展览文物目录》

秘色瓷莲花式托盏

- 1956年出土于江苏苏州虎丘云岩寺塔,五代时期青瓷茶器

- 整器由盏与托组成,通高13.5厘米。器物胎质细腻,施青釉呈现湖绿色,釉面均匀润泽如玉,器身雕刻七组莲花纹饰,盏托底部刻有窑工"项记"标记。该文物为吴越国钱氏宫廷专用秘色瓷

- 印证了宋代文献记载的"臣下庶民不得使用"制度;该器物被学界视为秘色瓷标准器,其出土为研究唐宋瓷器过渡期工艺演变提供重要实物依据;其造型融合佛教莲花意象,展现五代越窑青瓷的巅峰技艺

- 现藏于苏州博物馆,2013 年列入《第三批禁止出境展览文物目录》

真珠舍利宝幢(含木函)

- 1978 年江苏苏州瑞光寺塔出土,北宋佛教艺术品

- 宝幢通高122.6厘米,发现之初被放置于两层木函之中。主体部分由楠木制成,制作者采用名贵的木料,综合了木雕、玉雕、穿珠、金银丝镶嵌、髹漆描金等多项技巧,将须弥座、佛宫、刹顶三部分连贯相接构成真珠舍利宝幢

- 真珠舍利宝幢造型之优美、选材之名贵、工艺之精巧都是举世罕见的;展现了五代、北宋时期苏州工艺美术的繁荣和精美,以及当时吴人高度的审美水准和丰富的文化内涵

- 现藏于苏州博物馆,2013 年列入《第三批禁止出境展览文物目录》

龟负论语玉烛酒筹鎏金银筒

- 1982年出土于江苏丹徒丁卯桥唐代银器窖藏,唐代银质酒令器具

- 筒高34.2厘米,筒深22厘米,龟长24.6厘米;通体银质,花纹鎏金;龟座刻画逼真,银龟昂首曲尾,作匍匐之态,四足着地以支撑整件器物;以龟为座,背负一有盖圆筒,宛如龟背上竖立一支金色蜡烛;筒身正面錾一开窗式双线长方框,方框内刻“论语玉烛”四字。筒内有鎏金酒令银筹50枚,这些酒令筹的形制大小相同,均为长方形,切角边,下端收拢为细柄状

- 该器纹饰华丽,造型巧妙,具有很高的艺术水平;以神龟负玉烛为造型,采用满地装饰技法与民族化纹样,兼具实用功能与唐代金银器工艺典型特征,反映当时宴饮风俗及工艺水平;集儒家、道家思想于一体,为研究唐代的酒文化提供了宝贵资料

- 现藏镇江博物馆,2013 年列入《第三批禁止出境展览文物目录》

铸客铜鼎

- 1933年寿县朱家集李三孤堆楚王墓(今属淮南市谢家集区)出土,战国青铜器

- 铜鼎通高113厘米,口径87厘米,耳高36.5厘米,腹围290厘米,深52厘米,足高67厘米,重达400千克左右;形制为圆口方唇,鼓腹圆底,三蹄足。颈侧附双耳,耳上部略外展;鼎口平沿刻有铭文 12 字,铭文的开头为“铸客”两字

- 此鼎在数千件楚器中最为雄伟,为楚王重器。铸客大鼎体量巨大,造型设计上处处追求力量与气势的完美结合,无不呈现出其主人拔山盖世的雄心壮志;2014 年被选为国家公祭日的公祭鼎原型

- 现藏于安徽博物院,2002年被列入《首批禁止出国(境) 展览文物目录》

漆木屐

- 1984年6月出土于安徽省马鞍山市郊的朱然墓,三国时期漆木器

- 漆木屐的屐板和屐齿由一块木板刻凿而成;屐板木胎基本呈椭圆形,长20.5厘米,宽8厘米,厚0.3厘米;屐板前后圆头,略呈椭圆形,髹(xiū)黑红漆,剥落严重;屐齿为前后两个;穿孔有三个

- 漆木屐造型优美,漆质漆艺也很高,证明了中国2世纪前后就已创造了发达的漆工艺

- 现藏于马鞍山市朱然家族墓地博物馆,2002年1月18日被列入《首批禁止出国(境) 展览文物目录》

彩绘贵族生活图漆盘

- 1984年出土于安徽省马鞍山市郊的朱然墓,三国时期漆器

- 漆盘以木胎为底,外壁髹黑红漆,盘内画面采用分层构图手法,直径24.8厘米,高3.5厘米。盘内分三层绘制12人场景,包含宴饮、对弈、驯鹰、骑射等贵族生活画面,人物服饰及器具细节刻画精细

- 现存唯一有明确断代依据的三国绘画实物,该漆盘填补了东汉至魏晋绘画史的衔接空白;盘内场景直观展现东吴贵族阶层的生活方式,为研究三国社会风貌提供图像证据;其底部"蜀郡造作牢"铭文为研究三国手工业分布提供实证

- 现藏于马鞍山市朱然家族墓地博物馆,2002年被列入《首批禁止出国(境) 展览文物目录》

彩绘季札挂剑图漆盘

- 1984年出土于安徽省马鞍山市郊的朱然墓,三国时期漆器

- 该器为木胎圆形浅腹盘,直径 24.8 厘米,高 3.5 厘米,木胎制成,圆形,浅腹,局部残缺,原口沿饰有鎏金铜扣,髹红、黑两色漆为地彩绘装饰花纹,盘心绘春秋时吴国的季札在徐君冢前挂剑致祭的历史故事;外圈装饰白鹭啄鱼、童子戏鱼及狩猎纹样,盘背绘云龙纹。底部朱书“蜀郡造作牢”铭文,表明其产地为蜀郡

- 中国现存的具有断代依据的三国绘画史料,极为罕见的三国叙事性漆画实物;代表了三国漆画的风格和漆器工艺水准的高度;季札重友情、尚诚信的可贵品德,在中国文化史上具有经典的意义

- 现藏于马鞍山市朱然家族墓地博物馆,2013年8月19日被列入《第三批禁止出国(境)展览文物》

犀皮漆青铜扣耳杯

- 1984 年出土于安徽省马鞍山市郊的朱然墓,三国时期犀皮漆器

- 扣耳杯高2.4厘米,长9.6厘米,宽5.6厘米,圆口、平底,双耳为半月形。杯口沿和杯耳镶鎏金铜扣,耳杯胎体为皮胎,正面髹黑漆,背面纹饰以黑、红、黄三色相间,表面光滑,形成的花纹自然流畅,如行云流水,匀称而富有变化

- 中国发现的最早的犀皮漆器实物,具有重要的历史价值

- 现藏于马鞍山市朱然家族墓地博物馆,2013年8月19日被列入《第三批禁止出国(境)展览文物》

犀皮漆作为中国传统漆艺中最顶级且存世作品最少的装饰技艺,是当之无愧的中华瑰宝