大克鼎

- 清朝光绪中期出土于陕西扶风县法门镇任村,西周中期青铜器

- 西周大克鼎通高93.1厘米,口径75.6厘米,腹径74.9厘米,腹深43厘米,重201.5公斤。鼎立耳,口沿下饰变形兽面纹,中又饰小兽面纹,并有觚棱凸棱,整个造型庄严厚重。腹内铸铭文290字,铭文行间皆有线相隔,笔势圆润。

- 铭文内容则是研究西周土地制度和官制的重要资料,对于研究西周时期的职官、礼仪、土地制度等都有极为重大的意义。铭文中的年号,对于历史学家准确确定西周时期的历史年代具有极高的史料价值,是西周时代极为重要的青铜器

- 现收藏于上海博物馆,2002年1月18日被列入《首批禁止出国(境) 展览文物目录》

晋侯稣钟

- 1992年出土于曲沃县北赵村晋侯墓地8号墓,西周晋侯苏钟

- 西周晋侯苏钟共16件,可分为两组,每组8件,大小相次,排编成两列音阶与音律相谐和的编钟。有铭文355字,首尾相连刻凿在16件钟上。铭文叙述了周厉王三十三年,周厉王亲征东国、南国。西周晋侯苏钟铭文记载的这场战争,史籍中无从查考

- 对研究西周历史和晋国历史极为重要。此外铭文中多种记时历日对西周的断代研究也有重要价值

- 现分藏于上海博物馆、山西博物院,2002年被列入《首批禁止出国(境) 展览文物目录》

商鞅青铜方升

- 出土于晚清时期,战国时代秦国铜制量器

- 战国商鞅方升全长18.7厘米,升纵7厘米,横12.5厘米,深2.3厘米,容积202.15立方厘米,重0.69千克,为长方形的有柄量器,器壁三面及底部均刻铭文。器外壁刻有铭文七十五字,记载秦孝公十八年(公元前344年),大良造鞅颁布标准计量器,以十六又五分之一立方寸为一升

- 战国商鞅方升是国宝级文物,是中国度量衡史不可不提的标志性器物,是战国至秦汉容量、长度单位量值赖以比较的标准。是秦统一六国后造量器的标准器具,此器是研究秦国量制的极重要的资料

- 现藏于上海博物馆,2013年8月19号列入《第三批禁止出境展览文物目录》

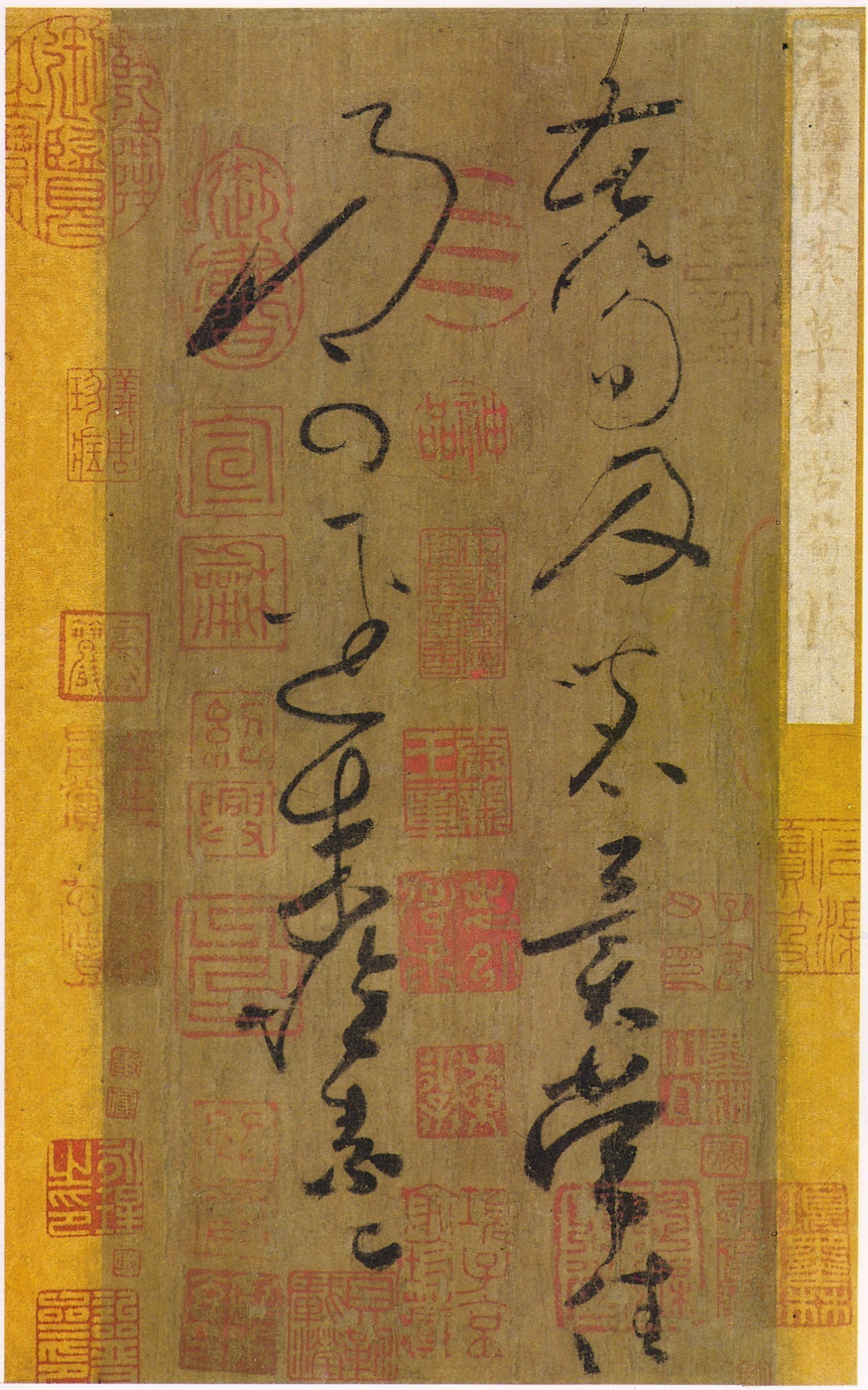

苦笋帖

- 唐代僧人怀素创作的狂草书法作品

- 全文共14字,内容为怀素致友人信札,提及苦笋与茗茶;作品纵25.1厘米,横12.0厘米,笔法圆劲流畅,结构疏密有致,兼具王羲之遗韵与个人风格,被清代安岐评为“神妙至极”;帖前有乾隆题引首“醉僧逸翰”,帖后附米友仁、项元汴等跋文,钤有宋徽宗“宣和”“政和”、乾隆“御赏之宝”等数十方鉴藏印;

- 现存最早佛门茶书,反映唐代禅茶文化交融;作为怀素晚年代表作,其艺术风格与文献价值为研究唐代书法及茶文化提供了重要依据

- 现藏于上海博物馆,2012年列入《第二批禁止出境展览文物目录》

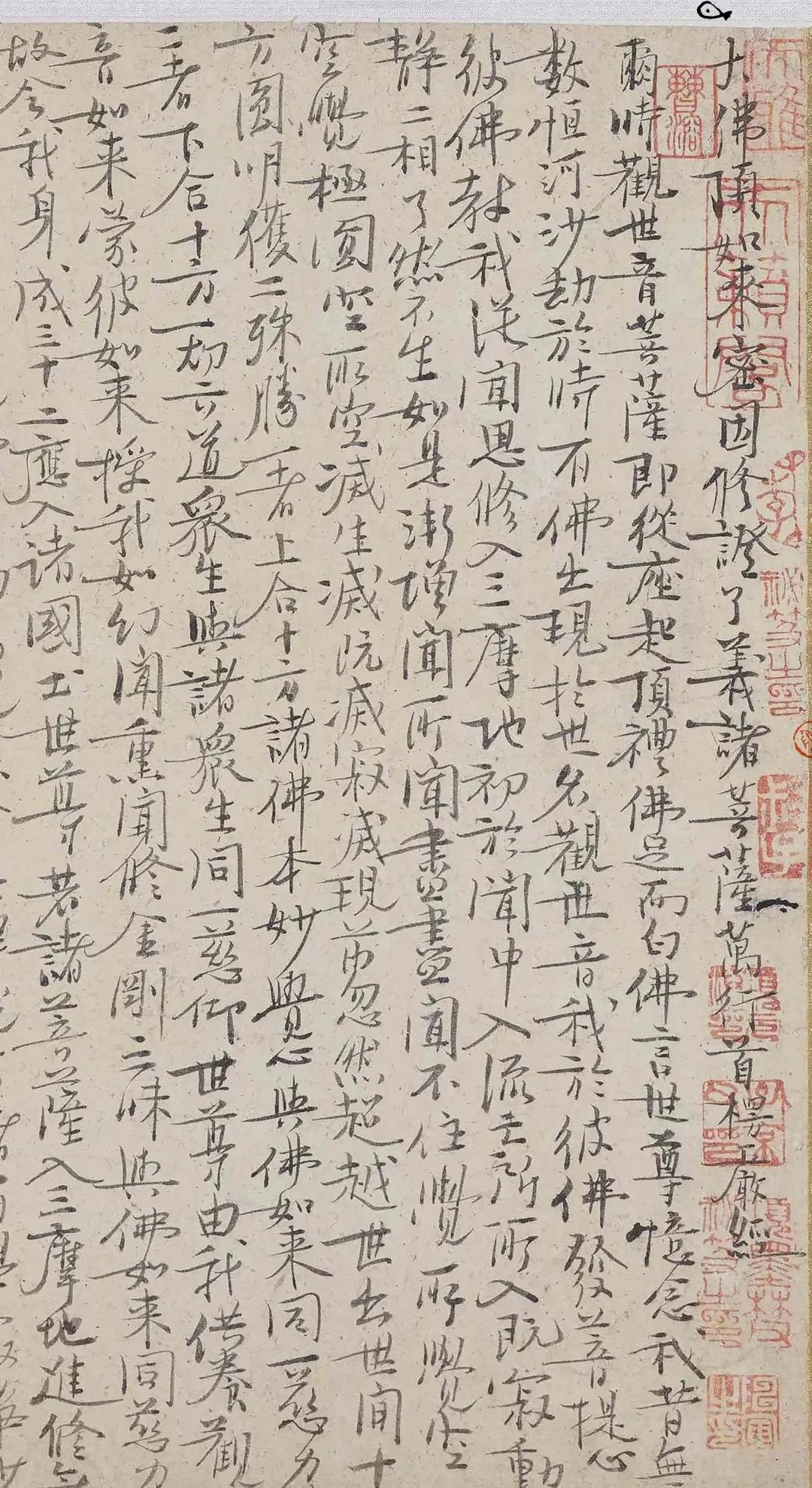

楞严经旨要

- 北宋政治家王安石于元丰八年(1085年)创作的书法作品

- 该卷摘录自《楞严经》观世音菩萨修证法门章节,卷末自题记载其校正经文并刻于报宁禅院的过程;全卷书法以正书为主间杂行书,结字修长紧聚,字势奇逸灵动,用笔清劲迅捷承袭五代杨凝式风格。卷后附南宋牟献之、元代王蒙等题跋,其中牟跋误将“道原”考为刘恕,实为沈季长。

- 仅存的两件王安石真迹之一(另一件是台北的王安石书扎)

- 现藏于上海博物馆,2012 年列入《第二批禁止出境展览文物目录》

高逸图

- 唐代孙位创作的一幅彩色绢本人物画

- 《高逸图》,又名《竹林七贤图》,该画作刻画了魏晋士大夫“高逸风度”的共性,又刻画出了他们的个性。现存《高逸图》为《竹林七贤图》残卷,图中只剩四贤。在长卷式的画面上,主体人物是四个封建士大夫分别坐于华丽的毡毯上,每人身旁都有一名小童侍候

- 《高逸图》不仅描绘了清雅高超的隐逸之士,也表达出自己刚强不屈的个性

- 现藏于上海博物馆,2012 年列入《第二批禁止出境展览文物目录》

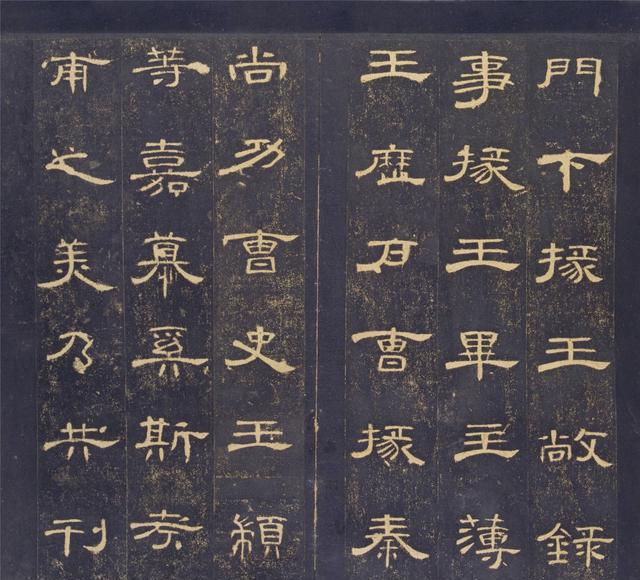

明拓东汉隶书曹全碑初拓本

- 明万历初年出土于陕西郃阳县莘里村《汉郃阳令曹全碑》的明初拓本

- 碑高253厘米,宽123厘米,碑阳隶书20行,每行45字,碑阴刻题名五列五十三行。该碑内容记述王敞所撰郃阳令曹全生平事迹(镇压黄巾起义),书法隶中带篆,笔画具“蚕头雁尾”特征,结体扁平匀称

- 故此碑刚出土不久的拓本极为少见,存世有二

- 分藏于故宫博物院与上海博物馆,2013年8月19号列入《第三批禁止出境展览文物目录》

简牍 《孔子诗论》

- 战国楚简《孔子诗论》是1994年由上海博物馆从香港文物市场购回的1200余枚战国楚简中的重要组成部分

- 竹简采用楚国文字书写,简长约23.8-24.5厘米,宽度在0.5-0.8厘米之间,每简容字量在15-40字不等。其中《孔子诗论》由29支竹简组成,核心内容呈现了孔子及其弟子对《诗经》中《风》《雅》《颂》篇章的评论体系

- 现存唯一直接记载孔子诗学思想的先秦文献,竹简内容涉及孔子及其弟子对《诗经》的原创性阐释,为现存最早的结合乐教与诗教的系统性文献,是研究先秦儒家思想的重要实物资料

- 现藏于上海博物馆,2013年8月19号列入《第三批禁止出境展览文物目录》

木胎朱漆碗

- 1977 年河姆渡遗址 T231 出土,新石器时代漆器

- 碗口径10.6×9.2厘米,高5.7厘米,底径7.6×7.2厘米。此碗由一块木头镟挖而成,碗壁较厚,口部微内收,腹部弧线较深。碗底圈足较高且略外撇。碗表面呈朱红色,略有光泽

- 世界上发现最早的漆器之一,曾被选为中国邮票图案

- 现藏于浙江省博物馆,于2002年1月列入《首批禁止出国(境)展览文物目录》

陶灶

- 1977 年河姆渡遗址 T243 出土,新石器时代陶器

- 通长55、通高25厘米。夹砂灰陶。俯视呈鞋底形,火门上翘,椭圆形圈足

- 新石器时代住房遗址留下来生火煮饭的工具,是目前发现最早的架釜炊煮专用设备

- 现藏于浙江省博物馆,于2002年1月列入《首批禁止出国(境)展览文物目录》

双鸟朝阳纹象牙雕蝶形器

- 1977 年在河姆渡遗址出土,新石器时代象牙雕刻文物

- 器物长16.6厘米、残宽5.9厘米、厚1.2厘米,背面有六个小圆孔,工艺相对粗糙,正面经精细打磨;器物正面以阴线雕刻太阳纹与双鸟纹组合图案:中心为五层同心圆象征太阳,外圈刻火焰状放射纹象征日光,两侧各有圆眼钩喙的双鸟面向太阳振翅欲飞,边缘以羽状纹饰衬托;蝶形器的边缘衬托着刻工精细、线条流畅的羽状纹

- 展现了河姆渡文化时期的象牙雕刻技艺,其纹样反映了对太阳与鸟的崇拜观念

- 现藏于浙江省博物馆,2013 年列入《第三批禁止出国(境)展览文物》

神人兽面纹玉琮

- 1986年在浙江余杭反山遗址,新石器时代良渚文化玉琮

- 高8.8厘米,重6.5公斤的玉琮;玉琮的四个正面均雕刻有完整的神人兽面纹图案,图案上部为人像,脸呈倒梯形,重圈圆眼,宽鼻,大口;中部是兽面,重圈为眼,双目圆睁,宽鼻,阔口;下部为兽足,双足呈爪状相对,爪甲尖利弯曲

- 目前已知良渚玉琮最大的一件,享有“琮王”的美誉,刻工精湛,鬼斧神工

- 现藏于浙江省博物馆,2002年列入《首批禁止出国(境)展览文物目录》

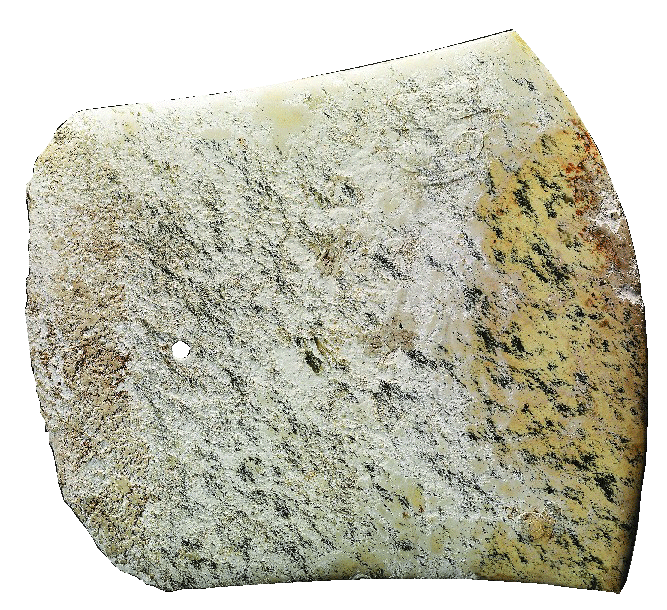

神人兽面纹玉钺

- 1986年在浙江余杭反山遗址,新石器时代良渚文化玉器

- 钺身通长17.9厘米,上宽14.4厘米,刃宽16.8厘米,厚0.8厘米,为青玉制成,有少量褐斑,玉材优良,具有透光性,抛磨精良,光洁闪亮。近顶部中央有一小孔,其直径仅为0.5厘米,小孔上方有捆扎的擦痕。在两面刃的上部各雕有浅浮雕神人兽面纹

- 神人兽面纹玉钺制作精致,具有极高的历史与美学价值,有纹饰的玉钺目前仅此一件,是迄今所知良渚文化玉钺中最杰出者,对了解此类器物的用途和定名等问题有重要的价值

- 现藏于浙江省博物馆,2013年 8月19日列入《第三批禁止出国(境)展览文物》

水晶杯

- 于 1990 年出土于浙江省杭州市半山镇石塘村,战国晚期水晶器皿

- 水晶杯高15.4厘米、口径7.8厘米、底径5.4厘米,整器略带淡琥珀色,器表经抛光处理,局部可见絮状包裹体;器身为敞口,平唇,斜直壁,圆底,圈足外撇;光素无纹,造型简洁

- 由一整块高品质水晶打磨而成,迄今为止中国出土的早期水晶制品中器形最大的一件

- 现藏于杭州博物馆,2002年1月18日被列入《首批禁止出国(境)展览文物目录》

越窑青釉褐彩云纹五足熏炉

- 1980年出土于杭州市临安区西墅村水丘氏墓(钱镠之母墓),唐代越窑青瓷

- 熏炉通高66厘米,由盖、炉、座三部分组合而成,通体施青釉。炉盖呈盔形,镂刻蝙蝠状花孔及莲花褐彩云纹;炉身饰云纹,外缘置五虎首兽足,虎首额部刻“王”字;底座镂空八个壸门并绘褐彩云纹;其工艺融合釉下褐彩、镂雕、模印贴塑等技法,需经低温素烧与高温釉烧两次工序;整体造型与唐代金属多足炉相似,纹饰以荷莲、如意云纹为主题

- 风格端正凝重,做工精湛细致,在同类作品中的智慧创造,体现了唐代越窑工匠高超的制瓷技艺

- 现藏于吴越文化博物馆,2013年列入《第三批禁止出国(境)展览文物》