鹳鱼石斧图彩绘陶缸

- 1978 年出土于河南省临汝县 (今汝州市) 阎村,新石器时代前期的葬具

- 为红陶砂质,高 47 厘米,口径 32.7 厘米,底径 20.1 厘米。器腹外壁的一侧就是著名的鹳鱼石斧图。图高 37 厘米,宽 44 厘米,约占缸体表面积的一半,画面真实生动、色彩和谐、古朴优美,极富意境,是迄今中国发现最早、面积最大的一幅陶画

- 仰韶文化的杰出代表作,标志着中国史前绘画艺术由纹饰绘画向物象绘画的发展;整个器皿和构图展示出一种较强的民族时代精神与艺术魅力;展示了先民开发大自然,利用化学变化创造发明的科技水平

- 现收藏于中国国家博物馆。 2003 年被国务院确定为 64 件不可出国展出的珍贵文物之首

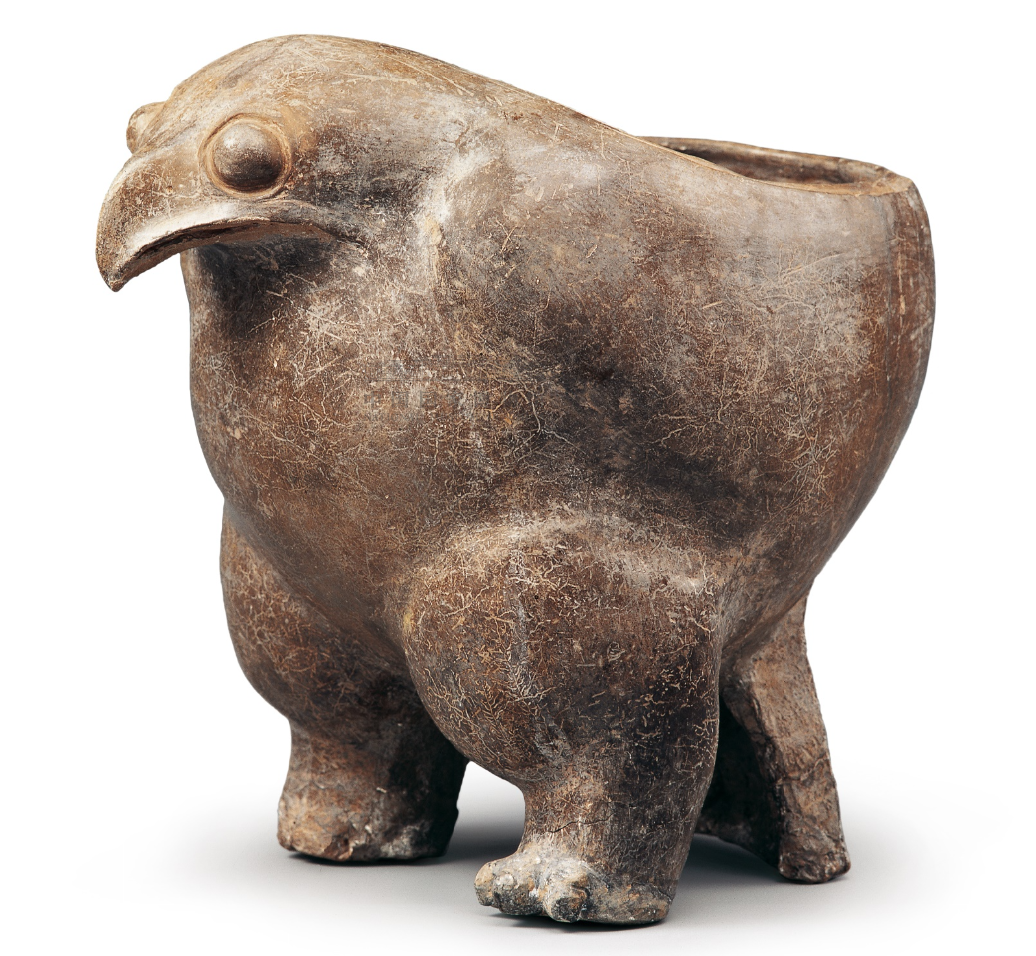

鹰形陶鼎

- 于1957年出土于陕西省华县太平庄一座成年女性墓葬,新石器时代后期仰韶文化陶器

- 新石器时代陶鹰鼎高35.8厘米,口径23.3厘米,最大腹径32厘米。采用伫足站立的雄鹰造型。鹰体健硕,双腿粗壮,两翼贴于身体两侧,尾部下垂至地,与两只鹰腿构成三个稳定的支点。鹰眼圆睁,喙部有力呈钩状。鼎口设置于背部与两翼之间,紧密结合似背抱状,将鼎形器物特征与鹰的动物美感巧妙地融为一体

- 陶鹰鼎不仅是一种珍贵的艺术品,而且是一件实用器物,可谓独具匠心;原始艺术与实用功能完美结合的典范,是远古时期不可多得的雕塑艺术珍品;新石器时代后期的人们不但擅长彩绘图案的创作,在造型艺术方面也有很强的实力

- 现收藏于中国国家博物馆,2002年1月列入《首批禁止出国(境)展览文物目录》

红山文化玉龙

- 于1971年出土于内蒙古自治区翁牛特旗三星塔拉遗址,新石器时代的玉器(祭器礼器)

- 新石器时代红山文化玉龙由墨绿色的岫岩玉雕琢而成,周身光洁,头部长吻修目,鬣鬃飞扬,躯体卷曲若钩。造型生动,雕琢精美,被誉为“三星塔拉红山文化玉龙”,也称为“中华第一龙”

- 红山文化具有代表性的作品,表现了中国北方玉器的成熟和较高的琢磨技术水平;是中国已发现的时代较早的龙的形象之一,是研究中国龙起源的重要资料。黑绿色玉制成,琢磨精细,具有相当高的艺术价值

- 现藏于中国国家博物馆,2013年8月19日列入《第三批禁止出国(境)展览文物》

人面鱼纹彩陶盆

- 1955年出土于陕西省西安市半坡,为新石器时代前期陶器,是一种特制的葬具(儿童瓮棺的棺盖)

- 新石器时代人面鱼纹彩陶盆,高16.5厘米,口径39.8厘米,由细泥红陶制成,敞口卷唇,口沿处绘间断黑彩带,内壁以黑彩绘出两组对称人面鱼纹。盆底部略平,腹部突出,也比较深。盆内壁光滑,外表粗糙。

- 仰韶彩陶工艺的代表作之一,是中国原始彩陶工艺的典范;以写实的手法刻画鱼的形象,充分反映了渔猎生活在原始社会中的重要地位;人面绘制较为复杂,冥思的神态及与游鱼的密切关系,表明其与当时的巫术有关

- 现藏于中国国家博物馆,2013年1月18日列入《第三批禁止出国(境)展览文物》

船型彩陶壶

- 陕西省宝鸡市北首岭出土,石器时代仰韶文化时期彩陶

- 高15.6厘米,长24.8厘米。泥质红陶制作。整器作船形,杯状小口,肩部有双钮以供穿系。腹壁两面以赭黑彩绘出网状纹,网格的两侧还有鱼鳍状的三角形纹饰等。此彩陶船形壶为盛水器,属于随身携带的水壶类物品

- 此壶构思奇特,制作精巧,将壶塑造成船形,并饰有网纹,突出地反映了当时的渔猎生活。造型罕见,保存完好,是仰韶文化的艺术珍品,对研究仰韶文化的生活提供了重要的参考资料

- 现藏于中国国家博物馆,2013年列入《第三批禁止出国(境)展览文物》

舞蹈纹彩陶盆

- 1973年出土于青海省大通县上孙家寨墓地,为新石器时代后期陶器,为水器

- 高14.1厘米,口径28厘米,底径10厘米,呈橙红色。上腹部弧形,下腹内收成小平底。口沿及外壁以简单的黑线条作为装饰,内壁饰三组舞蹈图,图案上下均饰弦纹,组与组之间以平行竖线和叶纹作隔

- 新石器时代后期马家窑文化的代表,属国家一级文物;反映了五千年前先民的舞蹈,是狩猎舞蹈和农耕舞蹈交替时期的典型舞蹈文物;对于了解原始先民的生活,探索原始舞蹈起源、发展、艺术特征等方面都具有重要的参考价值

- 现藏于中国国家博物馆,2013年 8 月列入《第三批禁止出国(境)展览文物》

贴塑人纹双系壶

- 1974 年出土于青海乐都柳湾墓地的一座墓葬,新石器时代马家窑文化彩陶

- 壶口径9.2厘米,高33.4厘米;泥质红陶,侈口,口沿外翻,短颈,鼓腹,腹下部内收,平底,腹中部有对称的环耳;器正面自领至腹部有堆塑和彩绘相结合的裸体人像;头像部分就用了雕镂、贴塑、刻画和绘画等不同的艺术手法

- 融浮雕和绘画的艺术手法于一身,在数以万计的彩陶器皿中脱颖而出,被誉为稀世艺术珍品。这件彩陶壶是史前雕塑艺术的杰作。特殊的图案装饰表明它不是生活用具,而是礼器或专门制作的葬具。

- 现收藏于中国国家博物馆,2013年 8 月列入《第三批禁止出国(境)展览文物》

不知道是不是因为包含裸体元素的原因,该文物没能在国博官网找到高清原图~

镂雕旋纹象牙梳

- 1959年出土于山东省泰安市大汶口遗址的新石器时代文物

- 该梳以象牙为材质,采用镂雕工艺雕刻三重条孔构成的旋纹图案,下端保留16至17根细密梳齿,整体长16.2厘米、宽6.1-8厘米;底部保留有16根细密梳齿,齿尖间距仅为0.18厘米,最长的完整梳齿达3.85厘米。

- 代表着大汶口文化时期手工业的最高技术水平,被考古学界认定为原始社会保存最完整的梳子实例。其出土墓葬规格表明墓主具有显赫社会地位,是研究新石器时代社会等级制度与审美观念的关键物证

- 现藏于中国国家博物馆,2013 年 8 月列入《第三批禁止出国(境)展览文物》

“后母戊”青铜方鼎

- 1939年出土于河南省安阳市武官村,商朝青铜鼎

- 高133厘米、口长110厘米、口宽79厘米,重832.84千克;器厚立耳,折沿,腹部呈长方形,下承四柱足。器腹四转角、上下缘中部、足上部均置扉棱。商后母戊鼎器身与四足为整体铸造,鼎耳则是在鼎身铸成之后再装范浇铸而成;商后母戊鼎,形制巨大,雄伟庄严,工艺精巧;鼎身四周铸有精巧的盘龙纹和饕餮纹,增加了文物本身的威武凝重之感。足上铸的蝉纹,图案表现蝉体,线条清晰。腹内壁铸有“后母戊”三字,字体笔势雄健,形体丰腴,笔划的起止多显峰露芒,间用肥笔

- 已知中国古代最重的青铜器;商后母戊鼎在塑造泥模、翻利陶范、合范灌注等环节中,存在一系列复杂的技术问题。商后母戊鼎的铸造,充分说明商代后期的青铜铸造不仅规模宏大,而且组织严密,分工细致,足以代表高度发达的商代青铜文化

- 现藏于中国国家博物馆,2002年1月18日作为国家一级文物被列入《首批禁止出境展览文物目录》

大盂鼎

- 清道光年间(1849 年)出土于陕西郿县礼村(今宝鸡市眉县常兴镇李家村),西周青铜鼎

- 大盂鼎高102厘米,口径77.8厘米,重153.5千克。器厚立耳,折沿,敛口,腹部横向宽大,壁斜外张、下垂,近足外底处曲率较小,下承三蹄足。器以云雷纹为地,颈部饰带状饕餮纹,足上部饰浮雕式饕餮纹,下部饰两周凸弦纹, 是西周早期大型、中型鼎的典型式样,雄伟凝重。器内壁铸铭文 19 行 291 字,记述了周康王二十三年九月册命贵族盂之事

- 是史家研究西周奴隶制度、周代分封制和周王与臣属关系的重要史料;铭文精,是西周前期金文的代表作;器形巨大,造型端庄堂皇、浑厚雄伟,故作品更呈现出一种磅礴气势和恢弘的格局

- 现藏于中国国家博物馆,2002年被列入《首批禁止出境展览文物目录》

“子龙”青铜鼎

- 20 世纪 20 年代出土于河南辉县,海外辗转多地后于 06 年国家文物局征集回国,商代末期青铜圆鼎

- 方唇、宽沿、立耳,垂腹圜底,下置三足,已接近蹄足,鼎高 103 厘米,口径 80 厘米,重 230 公斤;该鼎厚立耳,微外撇,外侧饰两周凹弦纹,折沿宽缘,腹部横向宽大,微下垂,下承三蹄足。器颈部以云雷纹为地,周饰 2 类 6 组浮雕式兽面纹,足上端饰高浮雕式兽面纹,下衬三周凸弦纹;“子龙”二字铭文铸刻在鼎的内壁近口缘处。铭文中的“子”字居左上角,字较小,实笔阴刻。“龙”字在右下,系双钩而成,很像一条竖立而尾向右卷的龙

- 是已发现的所有商代青铜圆鼎中最大的一件,同时也是迄今所知带有“龙”字的最早青铜器。高出鼎身22厘米的双耳,为整个大鼎增添了威严的气势。器颈部和三足的兽面纹饰雄浑庄重,显示出高超的青铜铸造工艺技术

- 现藏于中国国家博物馆,2013年8月列入《第三批禁止出国(境)展览文物》

作为中国商代青铜器中的瑰宝,子龙鼎与后母戊鼎相映成辉,一圆一方,堪称青铜国宝中的绝世双璧

“利”青铜簋

- 1976年出土于陕西临潼县(今西安市临潼区)零口镇,西周早期青铜器

- 利簋(Guǐ)为圆形两耳方座,通高28厘米,口径22厘米,重7.95千克。利簋器侈口,兽首双耳垂珥,垂腹,圈足下连铸方座。器身、方座饰饕餮纹,方座平面四角饰蝉纹。器内底铸铭文4行33字,记载了甲子日清晨武王伐纣这一重大历史事件

- 利簋是迄今能确知的最早的西周青铜器。具有非常重要的史料价值,为商周两代的划分提供了重要的年代依据;

- 现藏于中国国家博物馆,2002年1月18日被列入《首批禁止出境展览文物目录》

“虢季子白“青铜盘

- 晚清时期出土于宝鸡,商周时期盛水器/祭祀礼器

- 盘形制奇特,似一大浴缸,为圆角长方形,四曲尺形足,口大底小,略呈放射形,使器物避免了粗笨感。四壁各有两只衔环兽首耳,口沿饰一圈窃曲纹,下为波带纹。盘内底部有铭文111字,讲述虢(Ji)国的子白奉命出战,荣立战功,周王为其设宴庆功,并赐弓马之物,虢季子白因而作盘以为纪念。铭文语言洗练,字体端庄,是金文中的书家法本

- 盘底铭文其语句以四字为主,且修饰用韵,文辞优美,行文与《诗》全似,是一篇铸在青铜器上的诗;其书法颇具新意,用笔谨饬,圆转周到,一笔不苟甚有情致;铭文与多篇古文中所记史实相互征引,具有极高的历史价值

- 现藏于中国国家博物馆,2002年1月18日被列入《首批禁止出境展览文物目录》

四羊青铜方尊

- 1938 年出土于湖南省宁乡县黄材镇炭河里遗址,商代晚期青铜礼器/祭祀用品

- 商四羊青铜方尊器身方形,方口,大沿,颈饰口沿外侈,每边边长为52.4厘米,其边长几乎接近器身58.3厘米的高度。长颈,高圈足。颈部高耸,四边上装饰有蕉叶纹、三角夔纹和兽面纹。肩、腹部与足部作为一体被巧妙地设计成四只卷角羊。全体饰有细雷纹。器四角和四面中心线合范处均设计成长棱脊,其作用是以此来掩盖合范时可能产生的对合不正的纹饰,既掩盖了合范痕迹,又可改善器物边角的单调,增强了造型气势,浑然一体

- 圆雕与浮雕相结合的装饰手法,将四羊与器身巧妙地结合为一体,使原本造型死板的器物,变得十分生动,将器用与动物造型有机地结合成一体,并擅于把握平面纹饰与立体雕塑之间的处理,达到了技术与艺术的完美结合。整个器物用块范法浇铸,一气呵成,巧夺天工,被认为是传统泥范法铸制的巅峰之作

- 现藏于中国国家博物馆,2013年08月19日列入《第三批禁止出国(境)展览文物》

“天亡”青铜簋

- 清朝道光年间出土于陕西郿县(今宝鸡市眉县),西周初期青铜器物

- 高24.2厘米,口径21厘米,底径18.5厘米,侈口、圆腹、圆足、方座,腹附四耳,耳作兽形,均有垂珥,鼓腹较深,圈足下连铸方座。器腹与圈足饰蜗体兽纹。器内底铸铭文8行78字,记述周武王灭商后在“天室”举行祭祀大典,祭告其父周文王,并取代商王的地位来祭祀天上神帝。

- 西周天亡簋肃朴庄重,周身饰以旋龙纹在器形、纹样图案、铭文、书法方面都有自己的特点,具有重要史料价值和书法价值;是研究西周早期历史的重要文物,同时是西周青铜器断代的标准器

- 现藏于中国国家博物馆,2013年08月19日列入《第三批禁止出国(境)展览文物》

鎏金嵌玉龙首银带钩

- 1950-1953年出土于河南辉县固围村5号墓,战国时期魏国贵族使用的腰带配饰

- 作为战国带钩工艺巅峰之作,其造型长18.4厘米、宽4.9厘米;该器物以白银铸造通体鎏金,采用浮雕、镶嵌等复合工艺,塑造兽首、长尾鸟纹及白玉雁首钩首,钩身嵌三枚白玉玦并配蜻蜓眼琉璃珠,展现出金属与玉石材料的对比美感

- 首创金银复合工艺,通过鎏金技术实现银胎金表的视觉效果;突破传统单一材质局限,实现金属、玉石、琉璃的跨材质组合;将平面纹饰发展为立体浮雕,形成多层次的空间装饰体系;功能性与艺术性的完美结合

- 现藏于中国国家博物馆,2013年08月19日列入《第三批禁止出国(境)展览文物》

诅盟场面青铜贮贝器

- 1956年出土于云南省晋宁县石寨山遗址M12墓,西汉时期铜器

- 西汉诅盟场面铜贮贝器通高51厘米,盖径32厘米,底径29.7厘米;出土时器内贮贝300余枚,上铸圆雕立体人物127人(残缺者未计入),以干栏式建筑上的人物活动为中心,表现了滇王杀祭诅盟的典礼场面

- 古滇青铜器中的独有器物,是滇王和贵族用来盛放海贝和珍宝的宝箱;不仅是古滇人生活的缩影,更是滇王和贵族们权力的表现;表明祭祀既是神圣的祈祷,也是各阶层生活的交汇

- 现藏于中国国家博物馆,2013年08月19日列入《第三批禁止出国(境)展览文物》

“滇王之印”金印

- 1956年11月出土于晋宁区上蒜镇石寨山古墓群,西汉时期文物

- 滇王之印用纯金铸成,金印重90克,印面边长2.4厘米见方,通高2厘米;蛇纽,蛇首昂起,蛇身盘曲,背有鳞纹。汉武帝赐滇王之印后,对云南实行羁縻(笼络/怀柔/控制)统治

- 确证了“古滇国”的存在,同时也证明了《史记》文献记载的可靠,是云南最重要的文物之一

- 现藏于中国国家博物馆,2013 年列入《第三批禁止出国(境)展览文物》

“赤乌十四年”青釉虎子

- 1974年出土于南京市栖霞甘家巷,西晋早期青瓷

- 高15.7厘米,长20.9厘米,整体造型圆润,形如卧虎,而提梁处更是设计成一只威武的猛虎。其腹部刻有“赤乌十四年会稽上虞师袁宜作”,其中赤乌十四年是孙权的年号,即公元251年

- 为中国现存最早带有帝王年号与作器者姓名的纪年瓷器;为三国时期青瓷断代研究提供了关键标尺

- 现藏于中国国家博物馆,2013 年列入《第三批禁止出国(境)展览文物》

关于它的用途,有两种说法:一种是盥洗用器,另一种是夜壶

绿玻璃盖罐

- 1957年出土于陕西省西安市李静训墓,隋代玻璃器皿

- 器物整体呈扁圆形鼓腹造型,高度约4.3厘米,口径2.8厘米;采用缩颈瓶口设计,口沿与罐盖形成严密咬合的母子口结构;底部呈现圜形构造,器壁最薄处仅0.2毫米,展现出高超的成型工艺;通体为透明绿色玻璃材质,表面呈现自然形成的波浪状纹理

- 现存最早采用完整钠钙配方体系的玻璃制品之一;将中国传统造型美学与西方工艺相融合,扁圆形制契合隋代"丰腴为美"的审美取向;其制作工艺与地中海东岸的罗马玻璃器皿存在明显技术传承关系,印证了丝绸之路上的技术传播

- 现藏于中国国家博物馆,2013 年列入《第三批禁止出国(境)展览文物》

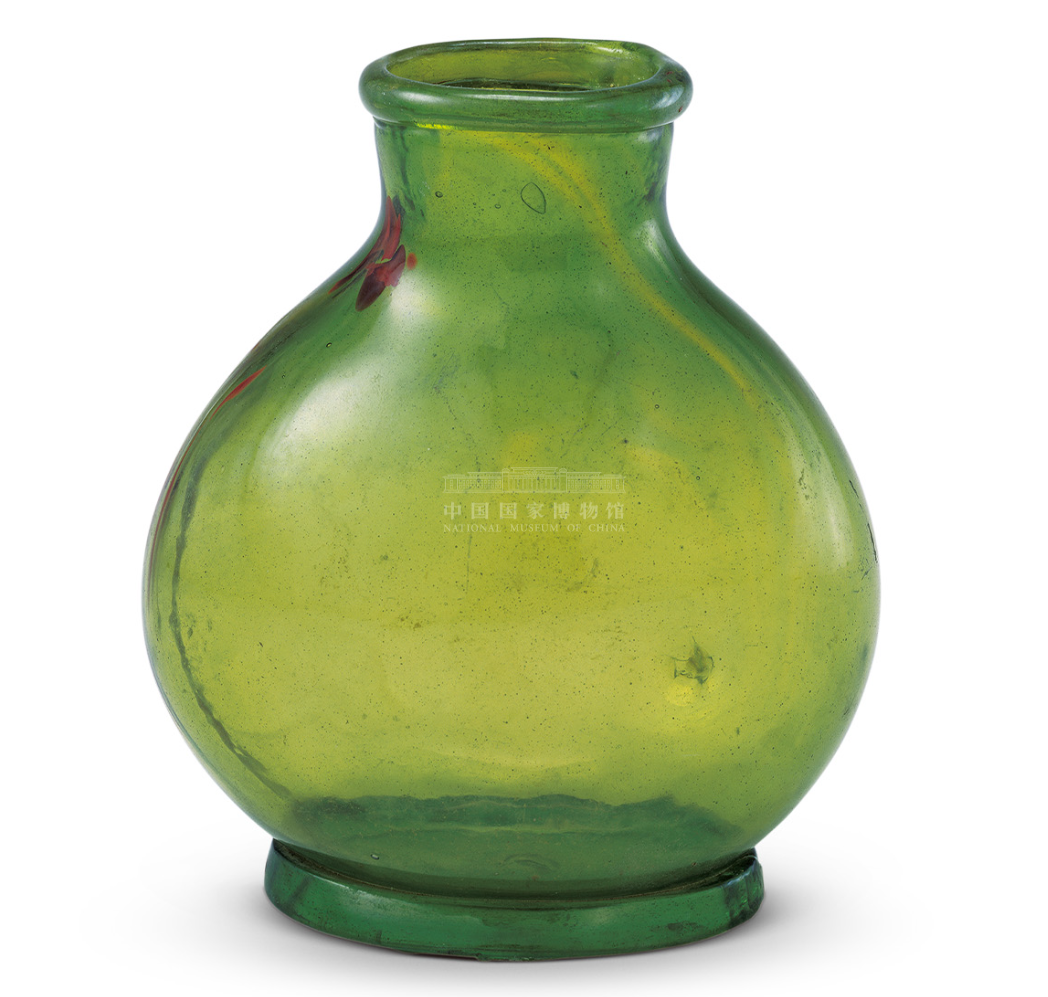

椭圆形绿玻璃瓶

- 1957年出土于陕西省西安市李静训墓,隋代玻璃器皿

- 以绿色玻璃制成;高12.3厘米,口径3.8厘米,足径4.9厘米;瓶口与腹部的俯视面均为椭圆形;玻璃条缠圈足和口沿,器底有疤痕;晶莹玉润,色泽透亮;器物壁极薄,透明度、光亮度极好

- 表明当时在玻璃料的熔炼和器皿吹制成型上都达到了很高水平;中国玻璃制造进入了一个新的发展时期

- 现藏于中国国家博物馆,2013 年列入《第三批禁止出国(境)展览文物》

青铜仰覆莲花尊

- 1948年出土于河北省景县封氏墓,北朝青釉

- 高 63.6厘米,口径 19.4厘米,足径 20.2厘米;该尊侈口、长颈、溜肩、长圆形腹、高圈足。口沿下有桥形耳一对,肩部有六系,并附盖。通体有纹饰十三层,除颈部贴塑宝相花及压印团兽纹外,其它均为莲瓣纹

- 北齐瓷器中屈指可数的重器之一,是研究北朝瓷器及其装饰工艺不可多得的重要实物资料

- 现藏于中国国家博物馆,2013 年列入《第三批禁止出国(境)展览文物》

三彩釉陶载乐骆驼

- 1957年出土于陕西省西安市鲜于庭诲墓,唐代陶器

- 骆驼头高58.4厘米、首尾长43.4厘米,舞俑高25.1厘米,在一峰铺着花毯的骆驼背上,塑有5位汉、胡成年男子,左右两侧各坐着两个,神情专注地演奏胡乐;骆驼和乐舞俑独立塑成,然后组装,复杂又严谨

- 既是唐代文化艺术、制作工艺发达昌盛的重要物证,也见证了丝绸之路上的交流与融合

- 现藏于中国国家博物馆,2013 年列入《第三批禁止出国(境)展览文物》

孝端皇后凤冠

- 1957年10月20日出土于北京明定陵地宫,明孝端皇后九龙九凤冠

- 该冠通高48.5厘米、冠高27厘米、径23.7厘米,重2320克。用漆竹扎成帽胎,面料以丝帛制成,前部饰有九条金龙,口衔珠滴,下有八只点翠金凤,后部也有一金凤,共九龙九凤。冠上共嵌未经加工的天然红宝石115块,珍珠4414颗

- 翠鸟的羽毛光泽感好,色彩艳丽,再配上金边,显得富丽堂皇,且永不褪色。该凤冠的点翠难度相当大,不仅点翠的面积大(有翠凤、翠云、翠叶、翠花),而且形状复杂。尤其是翠凤,均作展翅飞翔状,凤尾展开,羽毛舒展,富灵动感

- 现藏于中国国家博物馆,于2002年列入《首批禁止出国(境)展览文物目录》

嵌绿松石夔鋬象牙杯

- 1976 年出土于河南省安阳市殷墟妇好墓,商晚期牙雕

- 高30.5厘米,口径11.2厘米,口壁厚0.1厘米。牙质作米黄色。杯身似觚,圆口薄唇,中腰微束,底较小,装鋬处有上下相对的小孔,口、颈、腹、足各饰兽面纹三组;鋬作夔龙形,龙头向上,眼睛镶嵌绿松石

- 体现了商代象牙雕刻工艺的卓越技巧。它显示了古代匠人的工艺才能,为中国古代工艺美术史增添了新的光辉

- 现藏于中国考古博物馆,于2002年列入《首批禁止出国(境)展览文物目录》

彩绘蟠龙纹陶盘

- 1980年出土于山西襄汾陶寺遗址,新石器时代陶器

- 通高9厘米,直径40.7厘米,底径15厘米,腹深7.8厘米。胎呈褐色,器表为灰褐色。盘的外壁着绳纹,内壁施黑色陶衣并经磨光,唇沿及内壁上缘一周涂成朱红色,内壁施黑陶衣为地,并用朱红彩绘制出一蟠龙纹,龙的尾部已经漫漶不清

- 龙山文化中彩陶制品的代表,造型朴质,图案精美,颜色浓艳得体,光泽细腻

- 现藏于中国考古博物馆,2013 年列入《第三批禁止出国(境)展览文物》

牛头纹带盖伯矩鬲

- 1974 年出土于中国北京市房山区琉璃河镇黄土坡村,西周早期青铜器

- 伯矩鬲通高30.4厘米,口径22.8厘米,重7.53千克。盖面饰以浮雕牛首纹,角端翘起。口沿外折,方唇,立耳,束颈,袋足;其纹饰十分精美,各部均以牛头纹装饰,主体纹饰皆为高浮雕;形体较大,纹饰繁复而精制

- 是中国青铜文化颇具代表性的器物,同时也还是一件礼器;艺术设计和铸造工艺极为高超,是西周初期青铜器中的杰作;从侧面反映出了西周燕文化的兼容并蓄、开放进取的精神。带有青铜盖子的青铜鬲,在出土的文物中比较罕见

- 现藏于首都博物馆,2013 年列入《第三批禁止出国(境)展览文物》

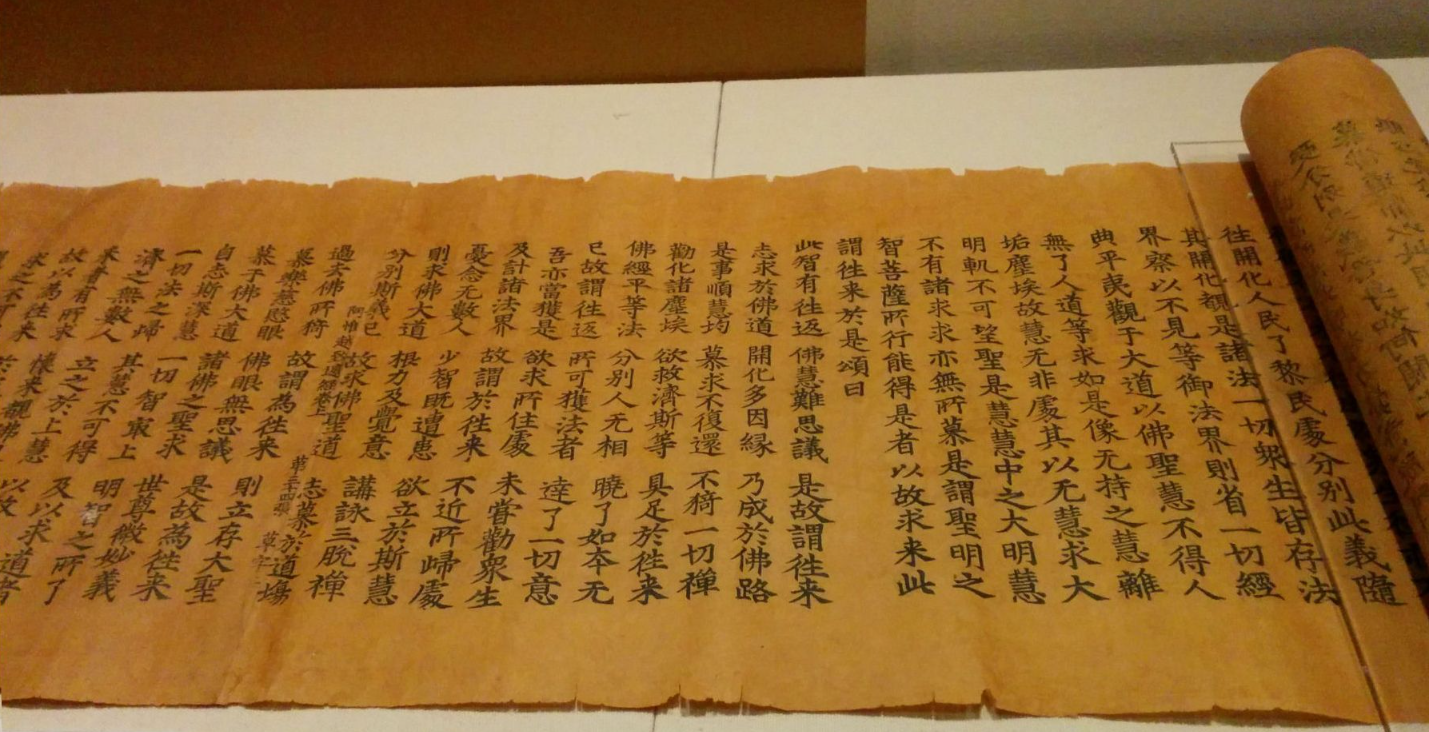

刻开宝藏本《阿惟越致经》

- 北宋开宝年间刊印的《开宝藏》组成部分

- 《阿惟越致经》为佛教典籍孤本,采用宋代典型的卷轴装帧形式

- 该刻本被认定为孤本,该文物在佛教典籍传承中具有独特地位

- 现藏于中国国家图书馆,2013 年列入《第三批禁止出国(境)展览文物》

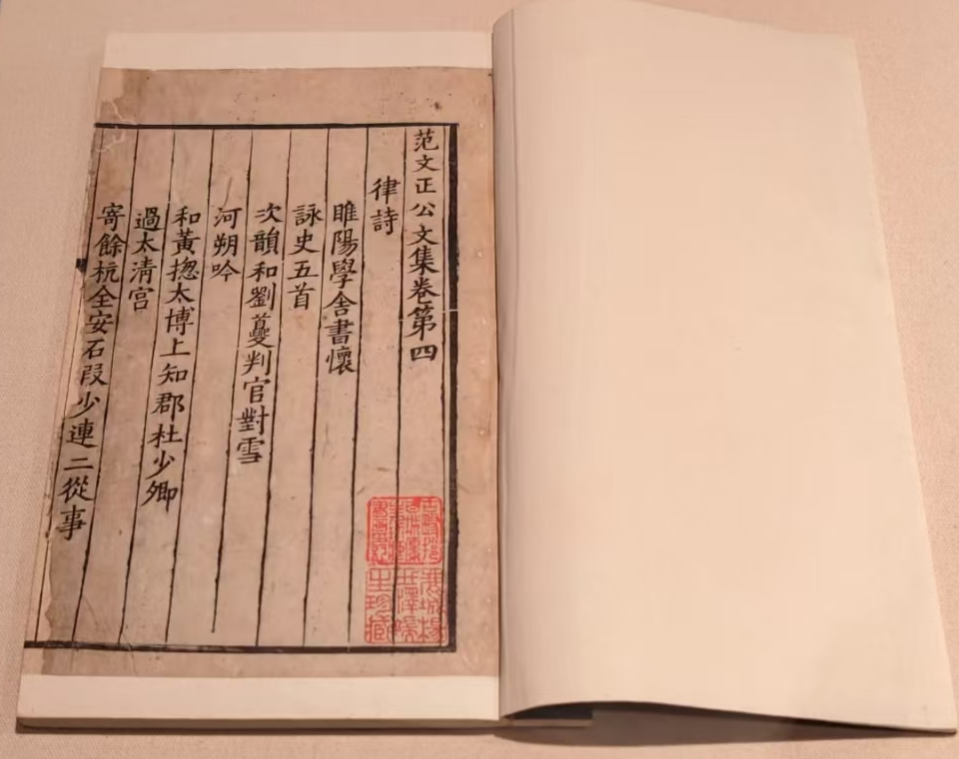

刻本《范文正公文集》

- 该刻本历经明代晋藩、清代季振宜等藏书家递藏,民国时期归陈清华郇斋收藏,1956年由文化部拨交北京图书馆(现中国国家图书馆)保存;全书共二十卷,完整保存了范仲淹奏议、书信、赋颂等内容;其中第二至二十卷为宋代原刻,部分页面存在后世抄配现象;现存最早的范仲淹著作传世版本,通过文字避讳考证确认其刊刻时间不晚于钦宗时期(1126-1127年)

- 现藏于中国国家图书馆,2013 年列入《第三批禁止出国(境)展览文物》

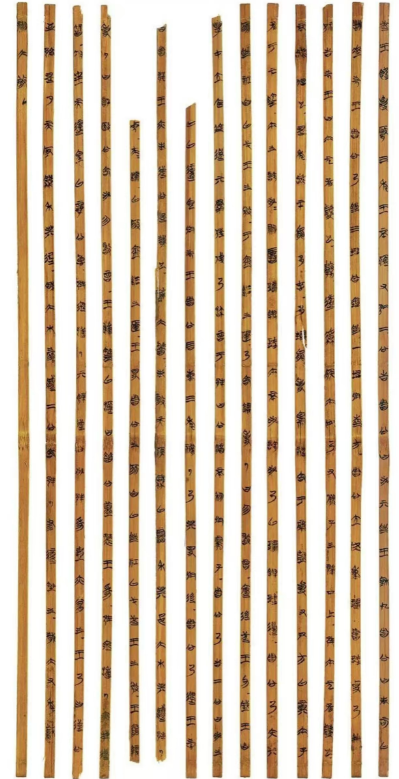

简牍 《金滕》

- 2008 年清华大学赵伟国向母校捐赠了 2388 枚战国竹简,也称“清华简”,在秦朝之前埋于湖北

- 《金滕》篇记载了周武王灭商后不久即卧病不起,武王之弟周公为武王祈祷,愿代之生病,表示对武王的忠诚。但简文标题未用《金滕》,而是《周武王有疾周公所自以代武王之志》。共有14支简,简背面有次序编号。第14支简背面有篇题“周武王有疾周公所自以代武王之志”。全篇简文与《尚书》内容大致相合

- 现藏于清华大学,2013 年列入《第三批禁止出国(境)展览文物》